在中国有史料记载的历史长河中,有一个特殊的时期,那就是满洲王朝——清朝——入主中原后的汉族文化面临的冲击与融合转变。这个时期对于中国乃至世界历史具有深远的影响。

1600年左右,努尔哈赤统一了多个蒙古部落,并建立了后金政权。他是满族人中的领袖,也是未来清朝皇帝之一。努尔哈赤通过征服和联盟,最终创建了一个强大的国家。但当他去世的时候,他没有留下明确继承人的问题,使得他的儿子阿敏和皇太极争夺汗位,引发了一系列内乱。最终,由于外患不断加剧,以及内部矛盾日益尖锐,阿敏被迫退位。

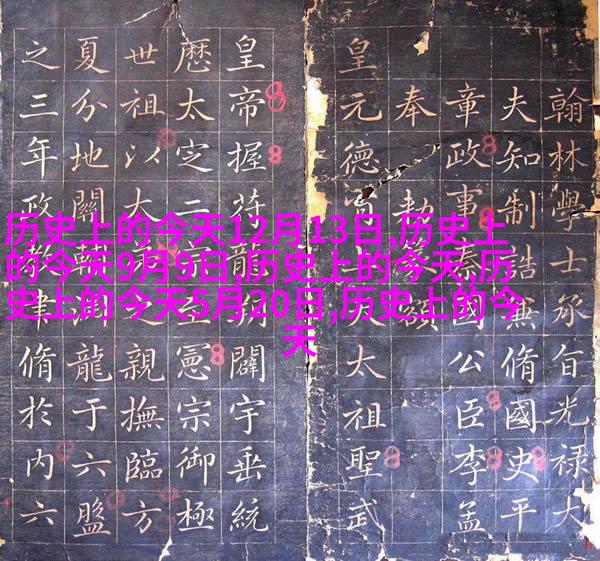

1626年,皇太极正式宣布更改国号为“大清”,并自称为“大清之主”。这一举措标志着满洲民族不仅成为国家领导者,而且开始逐渐形成自己的民族意识。这也意味着从此以后,即使是在进入中华文明腹地之后,他们依然保持着自己的特质和身份。

1635年到1644年的十几年间,大批满洲军队南下攻打南方地区,这是一个重要的转折点。在这段时间里,他们对南方各地进行了一次又一次的大规模屠杀、掠夺以及人口迁移,使得整个社会格局发生巨大变化。同时,这也是对汉族文化的一次重大冲击,因为大量人口被迫迁徙或逃亡,而那些留下的则必须接受新政权的人口普查、户籍登记等措施,以便更好地控制和管理。

1650年代初期,大量汉人被强制迁移到边疆地区或关内城镇,从而导致大量土地空白。这也造成了一些地方经济衰败,但也有新的机会出现,如边疆地区因农业生产而繁荣起来。而这些政策改变了社会结构,也促进了不同民族之间相互了解交流,同时也推动了经济发展。

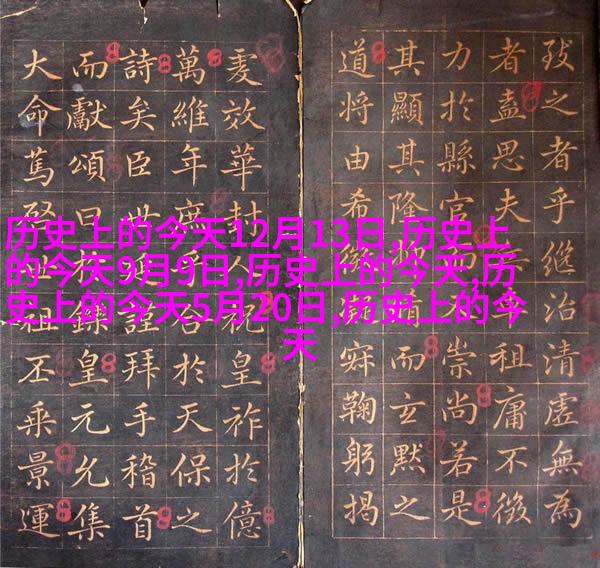

然而,在这样的过程中,不同民族之间存在紧张关系,一些地方甚至爆发起义反抗。此外,对于传统儒家思想的限制也不断加剧,这直接影响到了士绅阶层的地位与生活方式。一方面,他们失去了过去作为政治决策者的主要作用;另一方面,他们仍然维护着儒家文化传统,对于现代化改革产生阻力。

随着时间的推移,尤其是在康熙帝(1661-1722)时代,当局采取了一系列措施来减轻对汉人的压力,比如允许某些官职由汉人担任,还设立学堂教授儒学以增进民众识字率等。此外,还鼓励科技创新,加速自然科学技术研究,为后来的工业革命奠定基础。

18世纪末19世纪初叶,由于欧式列强侵略加剧及国内农民起义频发的情况变得越来越严重。大规模战争摧毁了许多城市,同时由于财政短缺,以及战乱带来的破坏导致资源枯竭,加上西方列强要求割地赔款等条件,都让晚清政府更加疲弱无力。在这样复杂多变的情形下,无论是从政治还是经济上看,都难以避免一种集体性的挫败感和危机感蔓延开来。

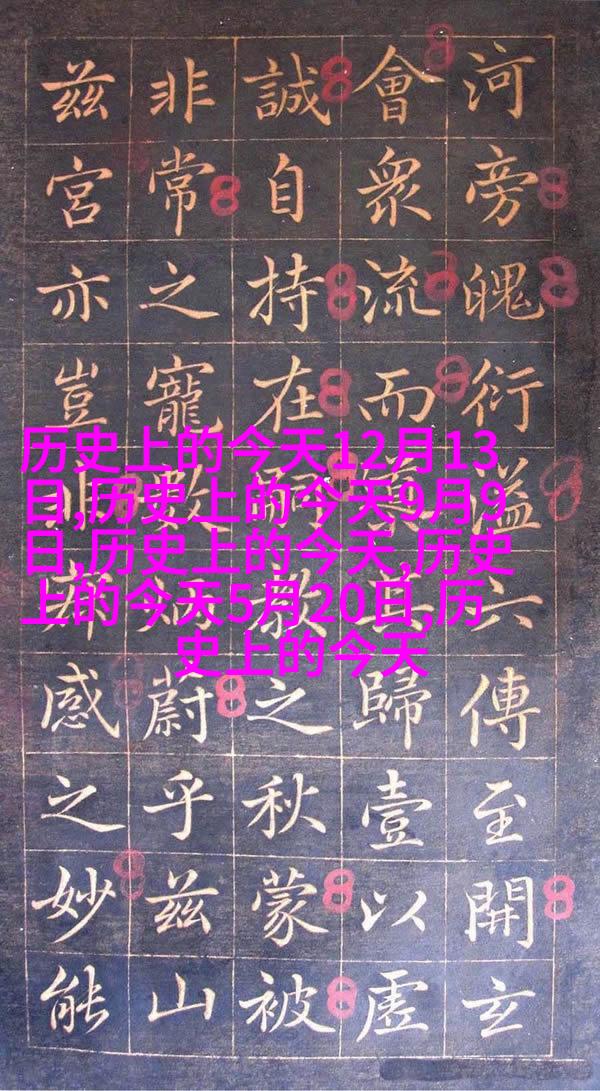

总结来说,从努尔哈赤建国到康熙帝治理期间,那么具体来说在这一段时间里,便已经开始有所谓“融合”的趋势出现。而且这种融合不是单向的事物,而是双向发展:既有来自其他非华夏文明(如蒙古、俄罗斯)的影响,又有华夏文明本身所蕴含丰富精深内容流向其他地区,与周边不同的种族交往交流互通。在这个过程中,我们可以看到的是一种创造性适应以及整体上的稳健前行,是一种跨越空间时间界限的一种生命力的展现。

最后,可以说尽管在那个时代人们面临各种挑战,但是他们却能够将自己坚韧不拔的心态用以抵御一切困境,将勇气用以克服所有障碍,最终构建出一个多元共存、平衡发展的大环境。