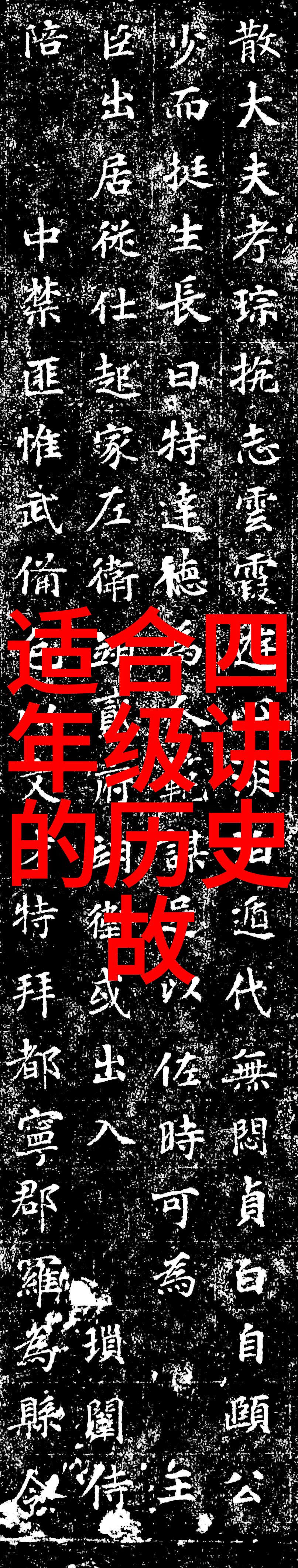

成语之源:从口头传播到书面文字

在中国文化中,成语起源于远古时期,当时人们通过口头表达和故事流传来记忆和保存知识。随着时间的推移,这些短句逐渐被收录入书籍,并在历代文人墨客之间流转。《尔雅》、《说文解字》等古籍就是成语的一个重要来源,它们不仅记录了大量成语,还对其含义进行了详尽的解释。

成语与文学艺术的交融

成语不仅是语言的一部分,也是文学艺术创作中的重要元素。在唐宋诗词、明清小说以及后世戏剧中,成語常被巧妙地运用以增强作品的情感色彩、丰富语言表达力。例如,在李白的诗歌中,“一举两得”、“滴水穿石”,这些成語不仅形象地描绘自然景象,更隐喻出作者深邃的人生哲理。

成语教育学说的发展

由于其蕴含深刻意义和丰富内涵,成語也成为了一种教育工具。在儒家思想体系下,孔子提倡“知行合一”,将道德规范和实践活动相结合。这一思想在后来的教育实践中体现为“教以言而训以行”的原则,即通过言辞引导学生理解道德准则,然后再通过实际行动来培养他们的品德。

成语与社会生活互动

在日常生活中,人们经常使用各种各样的成語来形容事物或情感,如“天上星星”、“海里风浪”等。这些习惯用法反映了民间智慧,对日常沟通具有极大的促进作用。此外,在商业交易、政治斗争甚至是在婚姻关系中,都有许多特定的成語被广泛使用,以此作为交流信息或者展示态度的手段。

现代应用与挑战

随着时代变迁,不少古老的成語虽然仍然保持着它原本所指意义,但却因现代社会背景而产生新的解读方式或新意涵。在网络时代尤为明显,一些曾经只存在于纸质书本里的词汇,如“点赞”、“刷屏”,已经成为年轻人的日常用词。而这背后又隐藏着如何让这一传统文化资源适应现代媒体环境的问题,以及如何保护并发扬这份宝贵遗产的问题。