在漫长的历史长河中,中国历经多个朝代,每一朝代都留下了丰富而复杂的文化遗产。这些遗产不仅体现在建筑、艺术和文学上,更体现在文献记载之中。在众多文献记载中,“中国历史最全的书”无疑是学术界探讨的一个热点话题。它不仅代表着一个时代的智慧,也承载着数千年来中华民族共同创造和传承的精神财富。

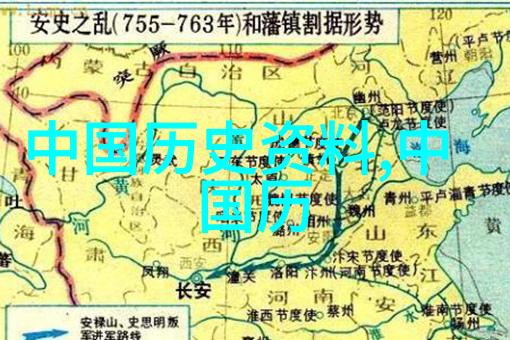

首先,我们要明确“中国历史最全书”的概念。这本书通常指的是那些涵盖了从远古到现代,包括政治、经济、文化、军事等各个方面的大型编纂史籍。例如《资治通鉴》、《史记》、《汉书》等,这些都是非常著名且具有代表性的典籍,它们通过作者对前人的研究和整理,为后人提供了宝贵的资料。

然而,在这样的背景下,如何评价这类作品?这一问题是学术界一直在探讨的话题之一。“百家争鸣”,这是指春秋战国时期诸子百家齐聚一堂进行思想交流与辩论,这种竞争激烈又充满活力的氛围,对于后来的发展有着深远影响。因此,在评估“中国历史最全书”的时候,我们也应该秉持这种批判精神,不断地去挖掘其背后的真实意图与价值。

例如,《史记》的作者司马迁,他不仅是一位杰出的史学家,更是一位勇于直面现实并敢于抨击当权者的人物。他通过撰写《史记》,揭露了秦始皇统治下的残酷政局,同时也反映出他对于天命观念的一种批判态度。在这样的背景下,《史记》就不再只是一个简单的纪事,而是一个深刻洞察人类社会发展规律的小册子。

同样地,《资治通鉴》的作者司马光,他作为北宋时期的一位政治家兼文学家的双重身份,将自己的政治见解融入到了《资治通鉴》的编纂之中。他对于王安石变法提出了一系列批评,并通过他的著作表达了自己对于国家稳定与人民幸福所持有的看法。这一点使得《资治通鉴》不仅成为了一部详尽记录唐宋间政治事件的大型编年体史书记载,更成为了理解当时社会动态的一个重要窗口。

在此基础上,“中国历史最全书”的研究还需要进一步拓展其内涵。此外,还有许多其他类型的手稿,如诗词集锦、方志汇编等,也可以被视为“中国历史最全书”的一种延伸形式,它们分别以不同的角度展示出那个时代人们的心声与生活状态,从而更全面地了解那个时代的情况。

总结来说,“百家争鸣下的真相寻找”并不只限于文字上的追求,而是包含了对过去知识体系及其价值判断的一种重新审视。在这个过程中,无论是古人还是我们今天的人,都应当保持开放的心态,不断地去学习和思考,以便更好地把握住这段悠久而复杂的文明脉络,找到属于我们的位置,同时也为未来的发展奠定坚实基础。