在中国古代,名家“合同异”派的代表人物惠施以其博学多才和深邃的思想著称。虽然他的著作未能流传下来,但通过庄子等人的记载,我们可以窥见他对自然界分析的深度与广度。在这篇文章中,我们将探索惠施风格下的民国学生装,以数据为基础,重现那个时代学生们的生活面貌。

首先,让我们来看看惠施对于宇宙万物的认识。他提出的“历物十事”,即:

(一)至大无外,谓之大一;至小无内,谓之小一。

(二)无厚不可积也,其大千里。

(三)天与地卑,山与泽平。

(四)日方中方睨,物方生方死。

(五)大同而与小同异,此之谓小同异;万物毕同毕异,此之谓大同异。

(六)南方无穷而有穷。

(七)今日适越而昔来。

(八)连环可解也。

(九)我知天下之中央,燕之北,越之南也。

(十)泛爱万物,天地一体也。

这些命题不仅展现了他对世界观念的一种宏大的视角,也反映出他试图通过分析自然界规律去理解世界本质的心态。现在,让我们把这个思路应用到民国时期学生装上。

在20世纪初叶,即民国时期,一群知识分子涌入城市,他们追求新文化、新教育,这股潮流影响到了他们的穿着风格。由于当时科技进步迅速,大众媒体和商业化给人们提供了更多选择,使得服饰设计更加多样化。这也是一个充满变化、创新和实验性的时代,无疑是符合惠施那种开阔视野、敢于挑战传统的人生态度。

接下来,让我们详细介绍几件代表性服饰,这些服饰不仅体现了当时社会经济发展水平,还反映出当时人们对于个人表达自由和审美追求的渴望:

西式套衫:随着西方文化影响力的增强,不少中国年轻人开始模仿西式男士装束,如绒布衬衫、短裤等。这类衣物既舒适又实用,是一种结合东方式优雅与西方式简约之间特点的设计理念,与惠施所倡导的大同、小同以及各方面相互联系的情感相呼应。

皮鞋:随着工业革命带来的工艺进步,以及海外贸易开放,对皮革制品需求增加。不少年轻人开始穿戴皮鞋,它们不仅实用耐穿,而且具有较高的地位象征性,与《庄子》中的“坚白鸣”、“非所明而明之”这一批评精神相呼应,是一种自信且愿意尝试新事物的人心态表现。

帽子:帽子的种类繁多,从便帽到软毯帽,再到帆布帽,每一种都有其独特性别符号意义。它们除了用于保护头部免受日晒雨淋外,还被看作是一种身份标识,有助于区分不同阶层或兴趣爱好者。此举亦显露出了那时代人们对于个性化表达及社交互动的一致关注,同时这种变化不断更新换代更是符合现代社会快速变迁要求的一个重要组成部分。

手袋/背包:随着城市交通工具普及以及户外活动增加,如骑行、徒步等,不少年轻人开始使用手袋或背包作为携带必需品的手段。这项技术上的改进直接满足了他们日益增长对便捷、高效移动生活方式需求,并且它能够让用户根据自己的喜好进行定制调整,在一定程度上体现了他们独立思考能力及勇于尝试新的生活模式,而这些正是惠施所推崇的小同、大通原则的一种实现途径之一。

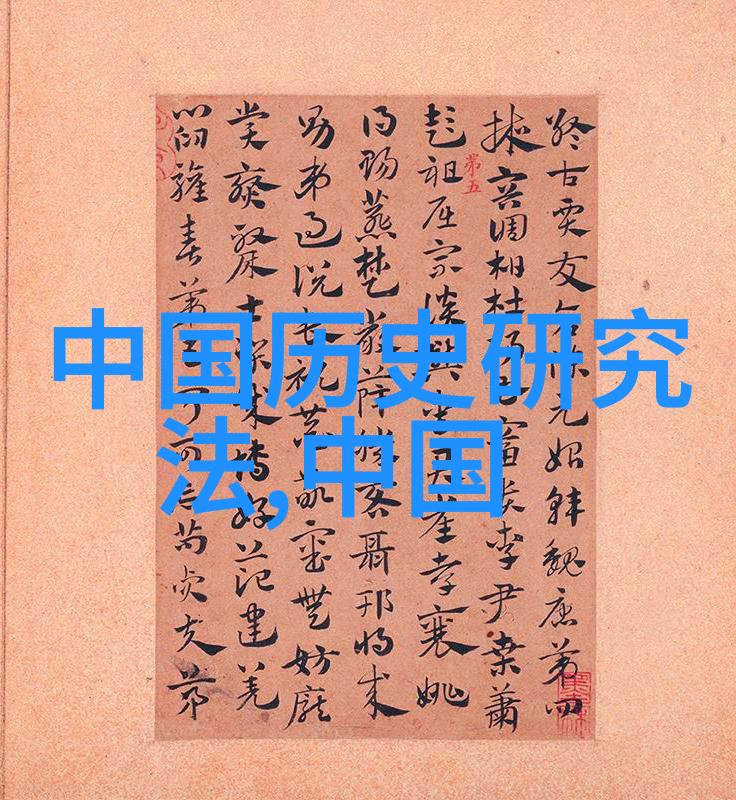

文字印花纹样:文字印花纹样的出现不仅限于书籍,更常见于衣服上,这可能包括一些政治口号或者文学引用,如毛笔字形纹身,或许还有些手工编织品上的经典诗句。在这样的设计中,可以看到作者希望通过这些文字将哲学思想融入日常生活,为周围环境增添了一抹深远意义。而这正如惠施那样,将理论应用到实际生活中的做法展示出,他对自然规律洞察力超凡并且愿意将其运用于各种场合中去指导行动,比如说,“泛爱万物”的情怀就这样通过简单但富含哲理的手法得到传递出来,并引发读者思考和共鸣。