在中国悠久的历史长河中,清朝无疑是一段特殊而又重要的篇章。作为由努尔哈赤于1616年建立的最后一个非汉族政权,清朝以其独特的地理位置、政治制度和文化特色,在世界史上留下了深刻的印记。本文旨在探讨这一时期的一些典型事件和人物,以及它们如何反映了满族帝制的兴衰与变迁。

1. 建立与巩固

当努尔哈赤统一后金势力时,他设立八旗制度,这一体系成为后来清朝统治基础。八旗分为八个部分,每部分又分为两支,共计16支。其中四旗是宗室出身,一般担任军职;另外四旗则由世袭贵族组成,他们主要负责行政管理。一支中的每个人都有自己的土地和人民,因此他们之间形成了一种相互依赖且稳定的社会结构。

随着时间推移,这种制度被进一步完善,并逐渐扩展到整个帝国。在康熙年间(1662-1722),皇帝进行了一系列改革,包括地方官僚系统改革,以确保中央对地方更有效地控制。此外,对外交政策上的灵活性也使得清朝能够保持其领土完整,并实现了从内陆向海洋开拓的大规模扩张。

2. 文化融合

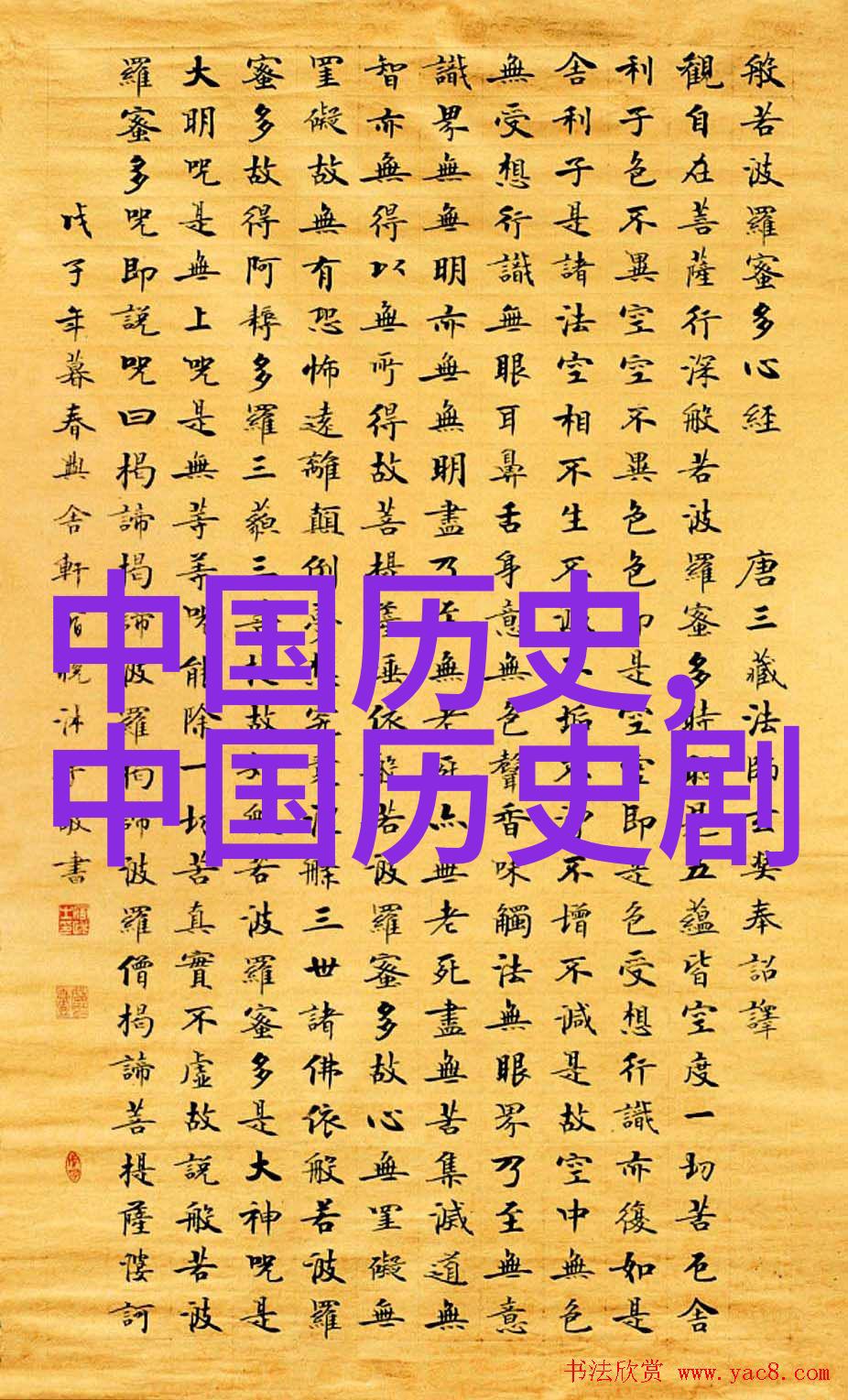

尽管满洲人是明末征服者,但他们并没有完全排斥汉人的文化,而是采取了一种融合策略。这一点可以通过多方面体现,如建筑、文学艺术等领域。在北京建造紫禁城不仅体现了满洲人的建筑风格,同时也吸收了汉传佛教和道教等元素,使之成为中国古代建筑艺术的一个高峰。

此外,许多明末名臣如朱舜水、李贽等被招安至宫廷,不仅提供了咨询,而且还促进了解放思想,让一些封建礼仪得以改观。这种开放态度对于维持大一统国家不可或缺,它也是晚期清朝能够持续存在的一个关键因素之一。

3. 变革与挑战

然而,即便如此坚固的事业也难免会面临内部矛盾和外部压力。在乾隆年间(1735-1796),由于战争耗费巨大以及国内经济问题,加之对西方列强日益增长的侵略意图,导致国库空虚。这直接影响到了士兵薪资及生活条件,使得士气低落,最终演变成了著名的大约翰起义,这场起义震惊天下,是晚期清政府面临的一次重大挑战。

此外,从18世纪中叶开始,由于欧洲列强不断介入亚洲事务,特别是在鸦片战争之后,更剧烈地冲击到了中国社会结构。这些新动乱导致曾经稳定如山倒塌的情形出现,大量人口流失,小吏阶层崛起,对传统社会秩序构成了严重威胁。而这些变化最终导致了辛亥革命爆发,以及1911年的民国成立,最终结束了200年的满族政权时代。

总结来说,无论是努尔哈赤创立后的巩固还是后来的变革,都充分体现出了满族帝制如何适应时代发展,其成功并不仅仅来自于武力征服,还包含着对其他民族文化的理解与吸纳,以及自身制度不断调整以适应内部需求和国际环境变化的心智实践。这段历史不只是关于一个王 朝 的兴衰,也是一个民族交流合作、融合发展过程的一部分,是人类文明史上的宝贵财富。