在初三历史复习资料中,了解古代中国社会的基本结构对于理解整个朝代的特点和发展趋势至关重要。以下将对中国历史上两种主要的社会结构——封建制度和农奴制进行简要介绍。

封建制度概述

封建是指君主将其统治权力分配给大领主或地主,以换取他们的军事、经济等支持。这种制度体现了土地所有权与政治权力的结合,是一种以土地为基础的社会组织形式。在封建时代,皇帝作为天子拥有最终的最高统治权,但实际上的政务往往由宰相、官员以及地方领主处理。

封建制度中的阶级划分

皇帝:作为国家最高统治者,有绝对的地位优势。

诸侯/藩王:受命于皇帝管理一定区域,有较大的自治权。

士族/文人:通过科举考试进入仕途,担任官职。

农民/平民:耕种土地,承担税赋,为政府提供劳动力和物资。

商人/工匠: 从事商业活动或技艺工作,对经济发展有所贡献。

农奴制简介

随着时间推移,一些地区尤其是在北方出现了另一种不同的社会组织形式——农奴制。这一时期的人口多数属于农业人口,他们被束缚在土地上,不仅要为自己的生活所需付出大量劳动,还要向地主支付租金或作坊费。

农奴制中的角色与关系

地主/贵族:拥有大量土地,并雇佣或买卖农奴来耕种这些土地。

农奴: 绑定于某块特定的田地,无法自由迁徙,只能通过购买自由或者得到主人恩准来解除束缚。

仆役: 不同于绑定田地而是直接服务于一个家庭,他们可能会获得食宿但通常没有任何财产所有权。

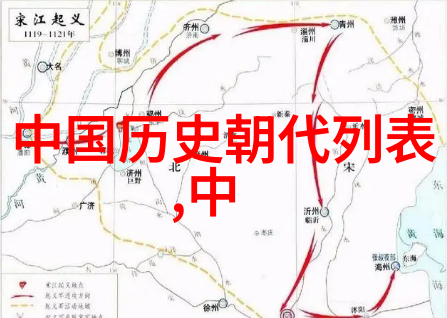

社会结构演变过程

随着时间的推移,这两个体系都经历了演变:

封建制度逐渐衰退的情况分析

元末明初之乱破坏了传统秩序,加速了封建主义崩溃进程。

科举取士系统使得学者成为新的力量中心,与旧有的豪门望族形成竞争关系之一端线索,使得传统封臣之间斗争日益激烈,从而加速内部矛盾积累,最终导致江山易改,本性难移的事实不可避免发生变化。

农奴制兴起背景及影响

北宋以后,由于是频繁战争导致人口流失,加之经济困难引发贫富差距扩大,使得许多小规模自耕户无法维持生计,被迫转化为附庸(半独立的小型生产单位),或者成为真正意义上的“俘虏”般被强行压入依附状态下生活下去,这样的状况促成了南宋时期部分地区出现类似“俞氏”的存在,即“俞氏庄园”就是典型代表,其中包括了一批自成一派的大庄园家,它们掌握着相当大的生产资料和手工业资产,其社群内部则不再是一个简单单纯的人口聚落,而是一种更高级别的生产方式,也即是说它已经具备了一定的农业生产能力,可以自己解决粮食问题,因此可以称之为半独立性的产物;这样的情况也反映出当时人们为了生存不得不寻求新的生活方式,在一定程度上也反映出当时人民对于更自由一些待遇的心愿愿望,但这同时也意味着更多人的悲惨命运,因为这个阶段内的一些人选择逃离并且成为游民,大量流浪汉四处漂泊,他们既无固定居住地点也不享有稳定的收入来源,这样的人群中自然涌现出了许多犯罪行为,也就不足奇怪了,这也是为什么这一段历史才被称作"黑暗时代"的一个原因之一。但到了明清之后,由于中央集权越来越严密,以及文化教育普及率提升等因素共同作用下,虽然仍然有一些地方还保留有此类情形,但总体来说这是一个向更加专门化、高度集约化方向发展的一个趋势,而且这种趋势带来的结果正好符合新兴市民阶层需要,所以尽管如此我们还是不能否认的是这样一个过程中人类对于更好的生活条件和安全感追求无疑取得了一定的成功,同时这也标志着从原始共产到私有份额,从部落联盟到帝国中央集权再到现代民族国家建设,我们能够看清楚现代文明史的一个重要里程碑,那就是中华文明本身。

结论与建议

初三学生在复习历史知识的时候,要特别注意记忆不同朝代下的各种社会结构及其特点。同时,要深刻理解每个朝代如何因为内外交合因素而不断调整政策以适应自身环境变化,从而提高对整个中国历史脉络走向全面的认识。此外,在学习中应注重实践操作,如通过案例教学分析不同朝代下的政策执行效果,以此增强理解力。此外,还应该培养批判性思维能力,比如思考为什么有些政策未能持续有效实施,以及这些失败背后的原因是什么?这样的思考方法可以帮助学生建立起更深入、全面且具有批判精神的问题视角去审视过去事件,并预见未来可能面临的问题。这不仅能帮助学生更好地理解复杂多变的人类社会,更能锻炼他们解决问题、创新思路的手段,让他们准备好迎接未来的挑战。