在漫长的历史岁月中,中国北方边疆形成了一道雄伟壮观的防御工事——万里长城。它不仅是中国古代军事工程的巅峰之作,也是人类建筑智慧与劳动力的象征。然而,当我们细细考察这道巨大的石砖线条时,我们会发现,它并不是轻易就能被建造起来的,而是在极其恶劣的地形条件下逐渐形成。

首先,让我们从地理环境说起。在多山和荒漠交界的地方,天气变化无常,风沙频繁,这种自然环境对于人力物力都提出了极高要求。但是,从战略角度来看,这些地形恰好构成了一个坚固的屏障,可以有效阻挡敌人的侵袭。而且,在这些地方修建防御设施,不仅可以保护内陆地区免受外部威胁,还可以作为控制西域等重要通商路线的一把钥匙。

其次,考虑到当时科技水平和交通工具限制,对于那些遥远而陌生的土地进行开拓和建设,无疑是一项艰巨而危险的事业。但古人却能够凭借自己的智慧和力量,将一片片广阔土地连接成一条条坚固的防线。这也反映出他们对未知世界探索欲望、民族自豪感以及对国家安全保障意识深刻理解。

再者,从历史发展来说,长城并不像人们想象中的那座始终完整无缺的大墙,其实它经历了多个朝代轮回,每一次都是根据时代背景和实际需要进行改造扩建。例如,在秦朝的时候,它主要用于抵抗蒙古骑兵;到了明朝,则更多地面向东北边境以应对日本海盗等问题。此外,还有许多关隘分布在沿线,是为了控制过往的人员、货物,以及确保信息传递畅通无阻。

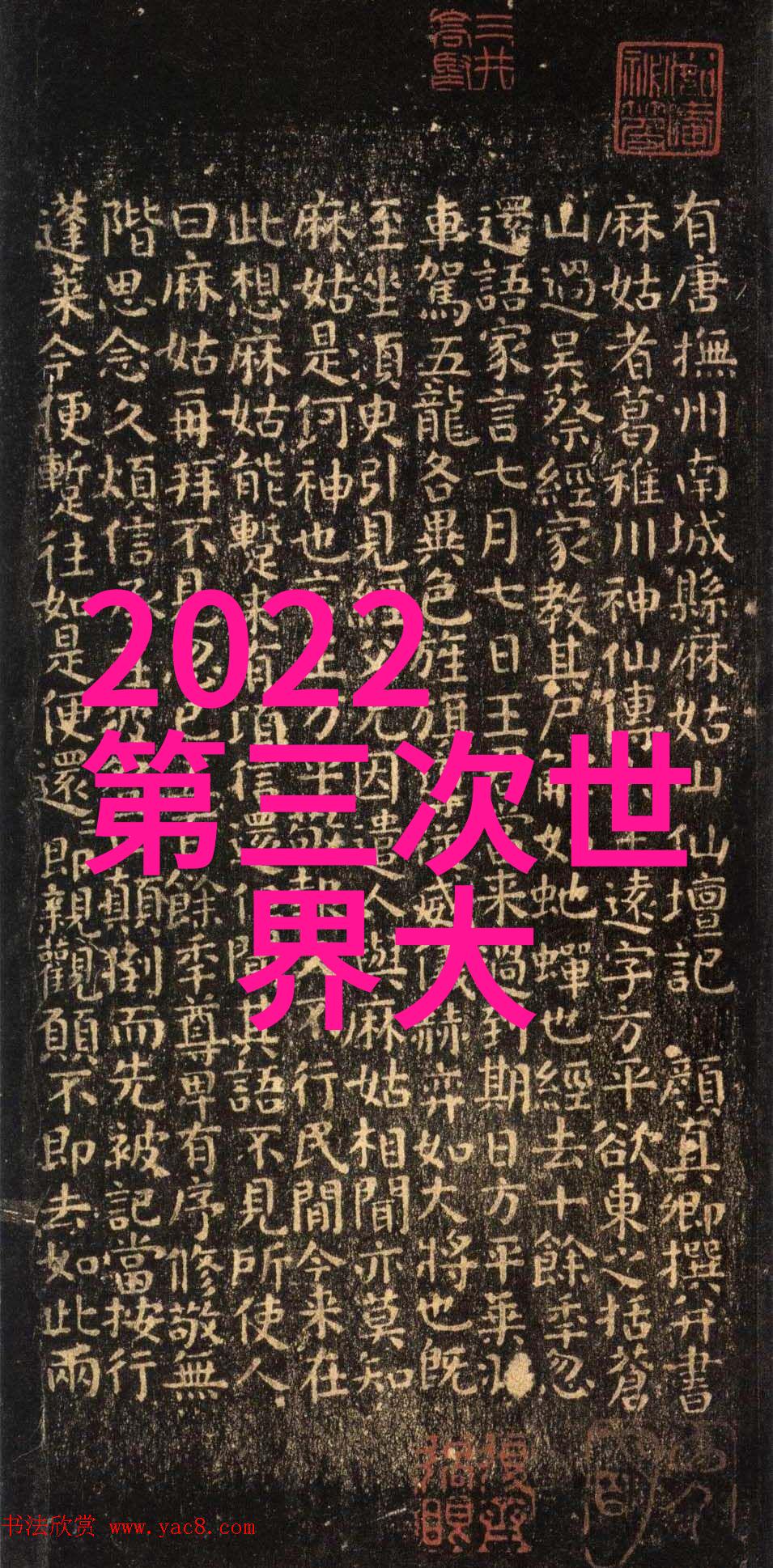

最后,从文化角度来讲,长城不仅是一座军事要塞,更是一段丰富历史文化的心脏所在地。它见证了中华文明数千年的演变,同时也是不同民族融合交流的一个缩影。在这里,你可以找到各种各样的碑刻、壁画,那些简单但生动的情景记录着过去的人们生活方式及战争记忆,为后人提供了珍贵资料简介。

综上所述,当我们站在这道悠久的墙前,我们不难理解为什么我们的祖先选择在这样恶劣的地形条件下修建这道神圣的大墙:既是因为战略需求,也是因为技术能力,以及更深层次的是一种对未来甚至现在同胞生命安全保护至上的执着追求。每一块砖头,每一根木桩,都承载着他们对于自由与安宁生活永恒追求的心愿。而今,以现代眼光重新审视这一宏伟工程,我们不仅欣赏其美丽,更深切感受到其背后的历史意义与精神价值。这就是为什么今天,无论身处何方,只要心怀敬意,就能体会到“万里长城”作为中华文明瑰宝,被誉为“世界奇迹”的原因所在。