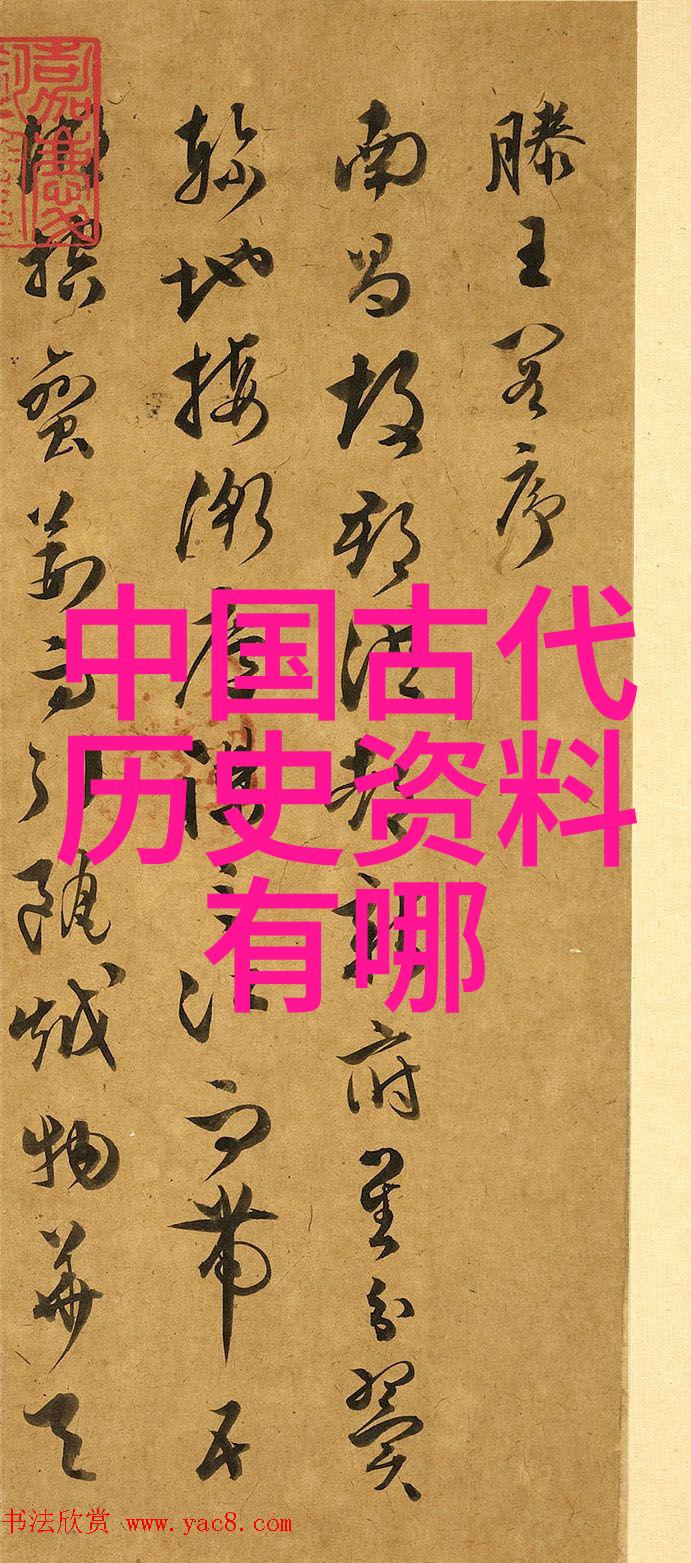

从甲骨文到现代楷书:汉字千年变迁的历史轨迹

一、汉字的诞生与早期发展

在距今大约3000年的远古时期,中国黄河流域的人们开始使用图形符号来记录日常生活中的事务。这些符号逐渐演化成文字,成为我们今天所称之为“汉字”的源头——甲骨文。甲骨文以其独特的结构和丰富的内容,为研究中国古代文化提供了宝贵的资料。

二、金文与篆书:中古时期文字之转变

随着时间推移,甲骨文被金文所取代。在周朝末年,一种新的书写形式——隶书出现,它更简洁易于书写,因此迅速普及并成为当时主要的手写体。隶书又演化出了小篆和草書,这些不同的书体反映出不同时代人们对文字表达的一种追求。

三、大篆、小篆与魏晋风度

秦朝统一六国后,大篆作为官方文字得到了广泛应用,但由于繁复难读,不久便被改用小篆取代。大、小两者各有特点,小篆因其精细而受到美术家的青睐,在魏晋南北朝期间,被用于装饰性刻画,如石碑、墓志等,其优雅流畅也影响了后世楷书风格。

四、楷行走天下:唐宋之交的大师们

在唐宋时期,由于民间文学兴盛,需要大量手抄本,因此楷体更加规范化和流行起来。这是因为它既能保持传统经典,又适合快速且准确地传递信息。著名学者如欧阳询、颜真卿等人,他们不仅精通兵法,也擅长笔墨艺术,对后世楷书产生深远影响。

五、“正气凛然”——明清以来楷書風格變遲

明清之际,官府正式推崇“正气”或“秀气”的题材,并要求将此精神融入笔墨中,以此来培养政治忠诚和道德修养。这一趋势使得诗词文章更加注重严谨和庄重,同时也促进了笔法上的创新,使得每个人的个人风格都显现出来。

六、现代楷书:科技与艺术共存

进入21世纪,我们看到的是一个技术高度发达同时又珍视传统文化的地方。在这个背景下,电子屏幕上闪烁着各种模拟仿制器具,再现历史上的某些铭刻效果;同时网络平台上充斥着各种关于学习正确掌握这门技艺的小说电影节目,而这些都是过去难以想象的事物。而实际操作中,无论是考古工作者还是校园里的学生,都会通过实践去理解那些抽象概念背后的意义。

七、“汉字的历史资料摘抄50字”

"八月十五夜月圆,我坐孤山寺庙前,看云海茫茫无边际。我思量人生百态,如浮云游逝如梦境。此情可待成追忆,只愿君心似我心。"

这段话选自唐代诗人李白《静夜思》,其中蕴含着对生命价值感悟以及对友情渴望的心声,用简单却富有哲理的话语触动着人们的心灵,是一种跨越时间空间的情感交流方式。而这一切都离不开我们的语言工具——汉字,它承载着数千年的智慧与情感,让我们能够穿越时空沟壑,与过去进行交流与对话。

八、中西方文化交汇下的现代挑战

随着全球化的加剧,以及互联网技术不断进步,对于如何更好地利用数字媒介去展现人类智慧产出的需求日益增长。在这种背景下,有关保护传统知识产权的问题变得尤为重要,同时也是一个巨大的挑战,因为任何试图将老旧文献转换成新媒体格式,都必须面临版权问题以及尊重原创者的困境,这是一个涉及法律经济社会多方面的问题领域。

九、新时代下的探索与展望

面向未来,我们可以预见到更多跨界合作,将传统文学作品结合现代科技元素,从而打造全新的阅读体验。但即便如此,我们仍需坚守基本原则,即尊重历史遗产,不忘初心继续前行。在这个过程中,每一个参与者,无论是学者还是普通读者,都应共同努力,为推动中华文化之光照亮世界做出贡献。