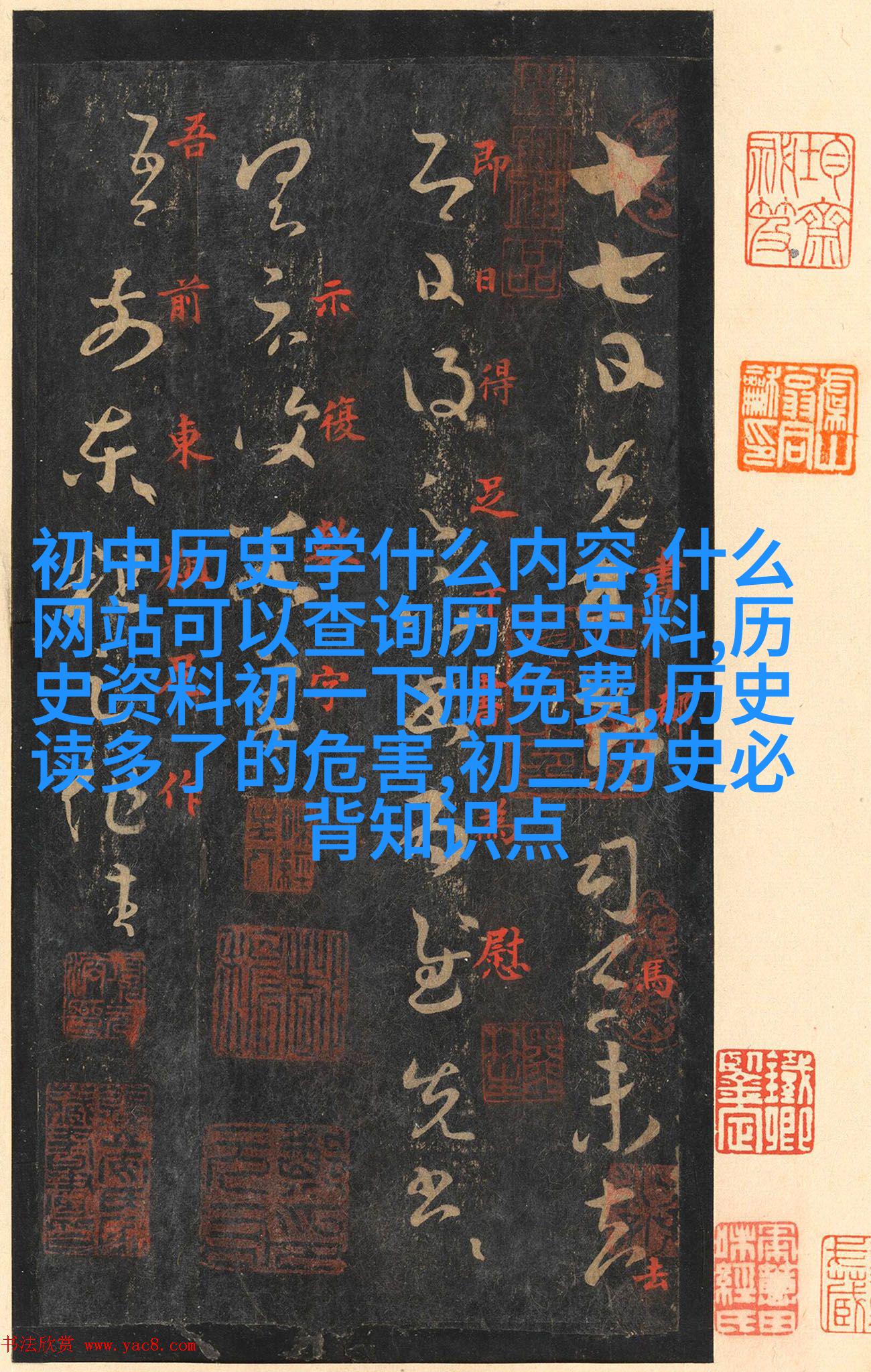

在漫长的历史长河中,汉字作为中华文化的重要组成部分,不仅承载着丰富的语言信息,更是中国文字系统发展的一个缩影。关于古代汉字的历史资料显示,从最初简便易懂的象形符号,到逐渐复杂化、结构精巧的地面书法,再到现代标准化后的楷书,每个阶段都有其独特之处和演变过程。

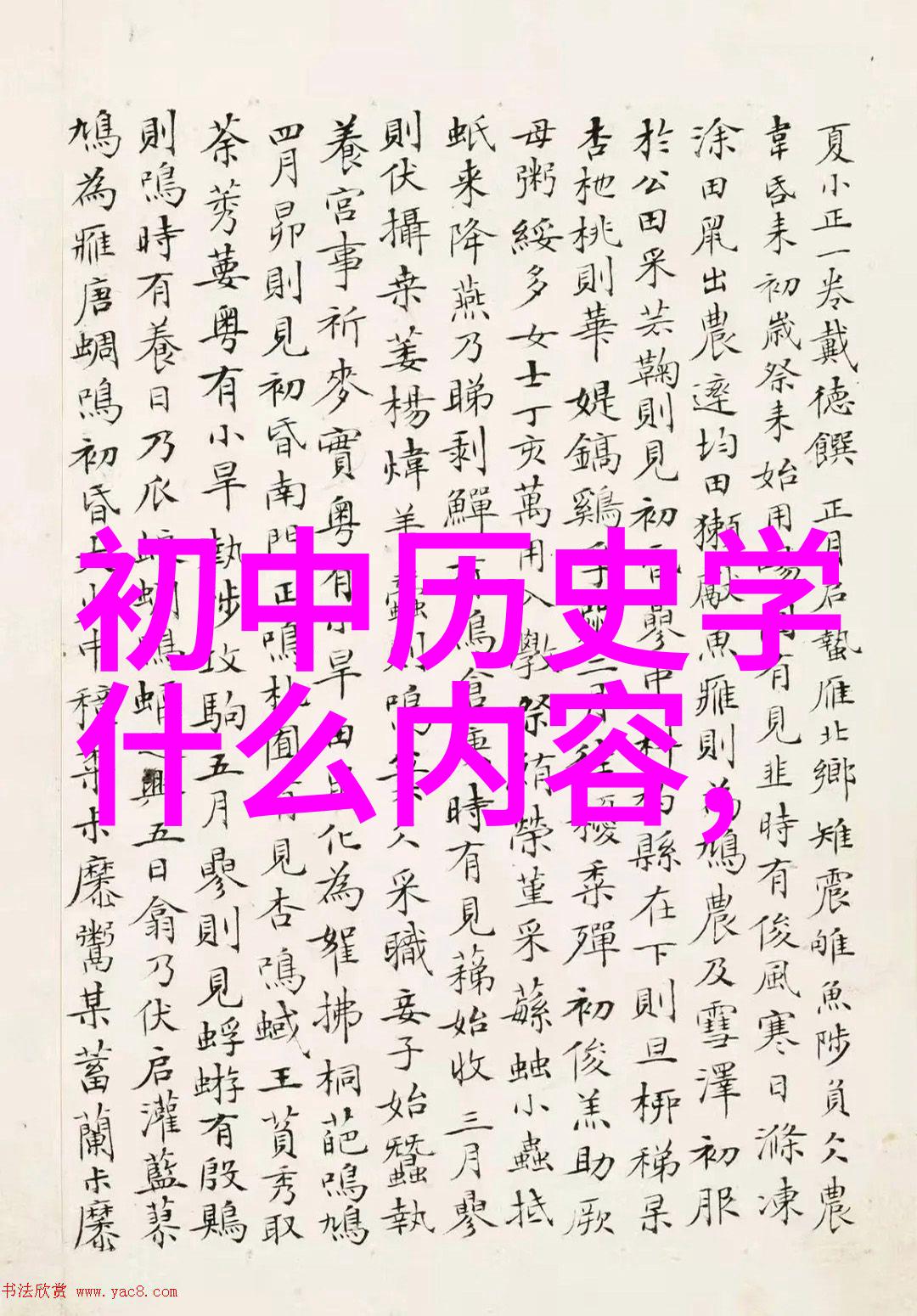

首先,我们可以追溯到远古时期,即商朝初期出现的一种刻于龟甲或兽骨上的文字——甲骨文。这是一种非常特殊且高效的手写体,其每一个字符都包含了丰富的情感与意境,对后世影响深远。在研究甲骨文时,我们可以发现它主要以表音为主,并结合一些象形元素,以记录天气、星象以及军事战略等内容。这些资料不仅提供了我们了解早期社会生活方式和政治制度方面宝贵信息,也是研究古代思想文化发展史的一把钥匙。

随着时间推移,随着社会经济文化水平不断提高,人们对文字需求也日益增长。于是,在周朝至秦朝期间,一种新的书体逐渐形成,那就是金文。这一时期的人民开始使用铜器制作工具,如锤子、斧头等,而这类工具上所刻下的文字便称为“金文”。相比于甲骨文,金文更加注重结构整齐和笔画连贯,同时在表达手法上也有所创新,为后来的隶书打下了坚实基础。

到了秦始皇统一六国之后,由于需要大量地用于行政管理,他提出了“一统九省”的政策,这其中包括了一致性的文字使用,即创造出一种通用的书写形式——小篆,又称隶書。此时的人们开始将之前各式各样的文字合并为一种更为简洁、高效且能够广泛应用于整个国家范围内的标准化书写体系。这种变化对于促进国家统治力量得以集中运用具有重要意义,它使得官府之间乃至全国范围内进行沟通变得更加迅速而直接。

然而,与此同时,这些新兴的书体也引发了一场由来已久的问题:如何平衡传承与创新?为了解决这一问题,大量学者及艺术家致力于研究和改进现有的字形,使之既能保持传统审美,又能满足日益增长的人口对知识获取欲望。在这个过程中产生了许多不同的风格,如草書、小楷等,它们不但代表了当时人智慧的大师级别,还开启了一段全新的文学艺术领域。

进入唐宋时代,当民族大融合带来了更多外来语汇入流,以及诗词歌赋盛行的情况下,一种新的趋势开始显现:笔墨生花又精致细腻的小 楷成为人们心目中的理想之作。而就在这个时候,有关古代汉字历史资料被进一步加强收集整理,使得更多人能够接触到那些珍贵而神秘的事物,从而激发无限灵感,为文学艺术奠定坚实基础。

最后,我们不能忽视的是近现代以来,由於西方世界對中國語言學習興趣增加,以及隨著科技進步,圖像識別技術等對傳統漢字進行數據化處理,這些資料重新被發掘並應用於現代社會,比如為教育培訓提供素材,或是應用於圖像識別系統中增強中文輸入速度與準確性。在這個過程中,不僅是對歷史資料本身進行再次探討,也是在尊重傳統同時尋求創新的實際運用途径。

總結來說,从甲骨文、金文到隶书,每个阶段都有其独特价值,对后世影响深远。而通过对这些历史资料进行深入研究,可以更好地理解中国悠久文化底蕴,同时也能借鉴前人的智慧,为现代社会带来更多积极改变。