明朝中期经济社会危机的深化

明朝初年,朱元璋以“破坏旧政权、创立新政权”为基础,推行了“均田制”,试图解决土地兼并问题,但最终导致了农业生产力的进一步下降。同时,由于战争和征服,国家财政日益困难,对外又要应对倭寇侵扰,对内则有土匪、盗贼等问题不绝。在此背景下,明朝出现了严重的经济社会危机。

土地兼并与贫富分化的加剧

随着时间的推移,“均田制”的执行效果越来越差,不仅无法有效调节土地使用关系,更因其固定的划分标准,使得不同地区和不同阶层的人们都无法满足自己的土地需求。因此,一方面是大量的地主通过各种手段扩大私产,而另一方面,则是大量的小农被迫流离失所或转为佃农,这导致了严重的贫富分化。这种情况下,一部分人因为没有获得足够的土地而陷入苦难,而另一部分人则成为压迫者,他们之间矛盾激化,最终演变成暴力冲突。

农民阶级觉醒与组织起来

在长时间内受尽剥削和压迫之后,广大农民阶级逐渐觉醒,他们开始认识到自己作为劳动者的价值,并且意识到了反抗统治阶级、争取自己的利益之必要性。于是,在不同的地区,有些英雄好汉或者有远见卓识的地方领袖开始组织起农民群众进行斗争。这一过程中,有一些地方形成了一种形式上的民主政治结构,让群众参与到决策过程中,从而增强了他们对抗统治者的信心。

三大战役中的关键时刻

1644年李自成领导的大顺军攻占北京后建立清室宗藩政府,这标志着明朝灭亡。但在此之前,大顺军在各地展开了一系列战斗,其中尤以南京城防战、潼关之战以及四川平原作乱等为代表。在这三场重要战役中,大量普通士兵和将领表现出了极高的勇气和牺牲精神,他们共同努力让这个民族得到解放,也奠定了后来的中华民族伟大复兴道路上的坚实基础。

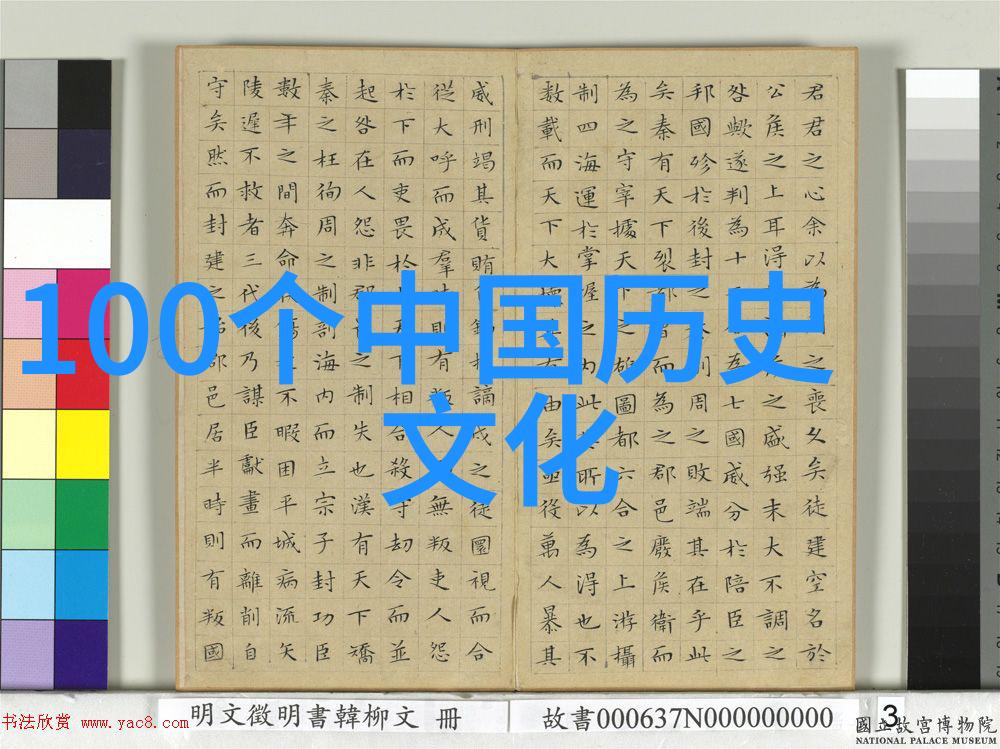

清初的一些政策及其影响

清初为了巩固新生的王朝,便采取了一系列措施,以安抚残留下的明遗臣及其他可能会威胁清政权稳定的势力,如宽容令免除过去积欠赋税,以及设立八旗制度等。此外,还有一些政策如禁止儒家学说以外的一切书籍出版,以及限制科举考试资格范围等,是为了巩固清代儒家的特权地位,并确保皇权至上。这一系列措施虽然暂时平息了一些内部矛盾,但也埋下了后来中国历史发展中的种子,比如鸦片战争及以后洋务运动、新文化运动乃至改革开放等事件。