碑文与铭刻:解读古代汉字演变的重要史料

在漫长的历史长河中,汉字不仅是中华文化的瑰宝,也是我们了解古代社会、经济、科技和政治等多方面信息的重要工具。关于古代汉字的历史资料丰富多彩,其中尤以碑文和铭刻为最具代表性。

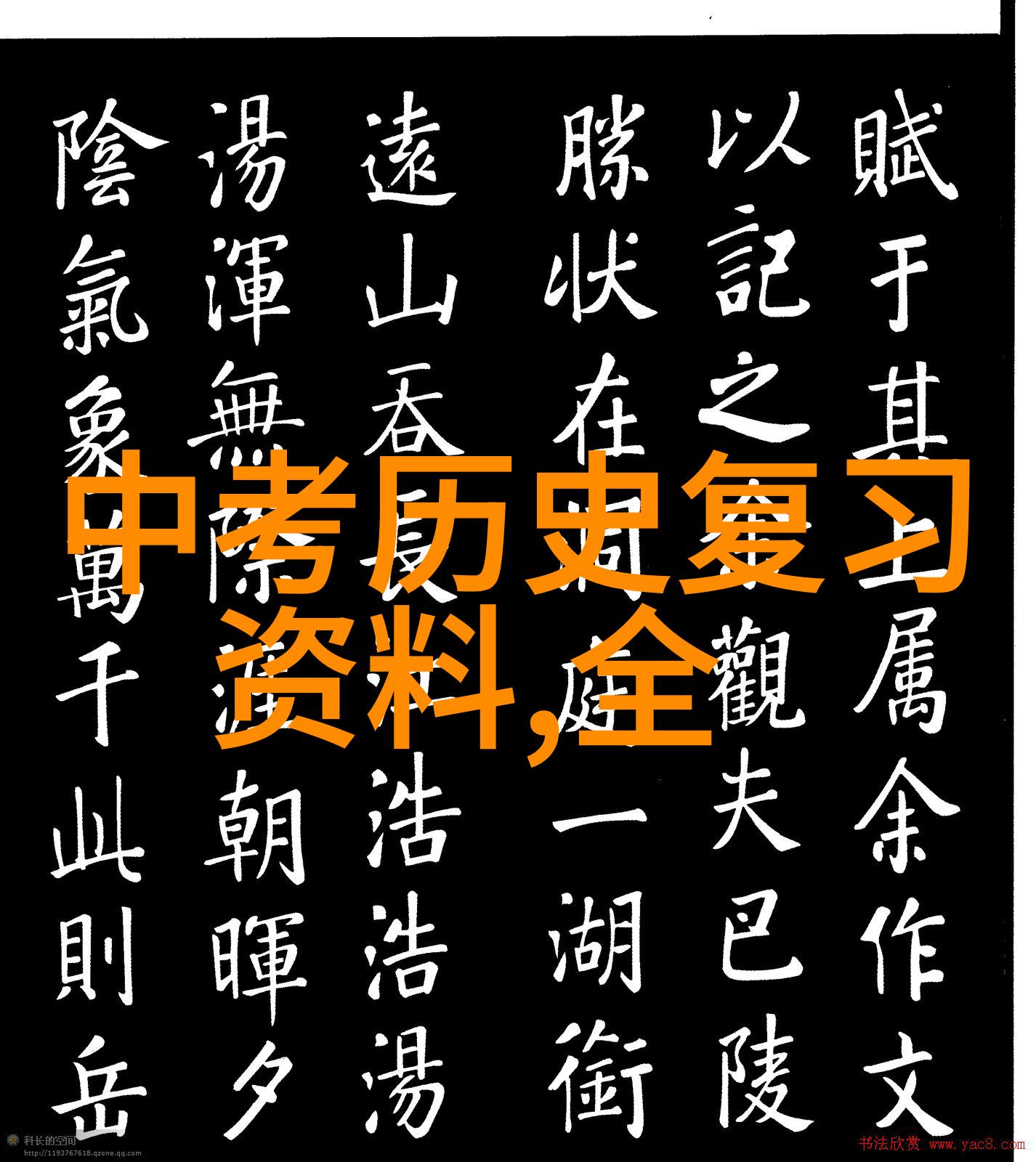

首先,让我们从“碑文”开始。碑文通常出现在石制或木制的大型雕刻品上,如墓志、纪念塔、公园中的摩崖造像等。在这些作品中,我们可以找到大量关于古代文字使用习惯和书写风格的线索。例如,中国南北朝时期(386年—589年)的墓志常常会出现双行书体,这种书体特点明显,是由两个不同方向排列的人民行书而成;而唐宋时期则普遍采用了楷书,它具有优雅流畅的一面,为后世提供了规范化文字标准。

其次,便是“铭刻”。铭刻指的是在建筑物上镌刻出来的文字,比如宫殿墙壁上的国策宣言、大理石基座上的帝王名号,以及寺庙里的佛经序言等。在这些铭刻中,我们能够窥见当时政府如何运用文字来传达权威以及维护统治秩序;同时也能看到宗教信仰对社会生活影响深远的事实。

再者,不可忽视的是“契约与商业文件”。随着商品经济和贸易活动的发展,各种合同、小额贷款协议、货币交易记录等都被用简洁直接的手法记录下来,这些资料对于研究早期市场机制至关重要。此外,还有许多考古发现显示出早期商业活动已广泛应用于印章作为身份证明或者用于封条标记,而这无疑也是对汉字使用范围的一个扩展。

最后,不能忘记“文学作品中的语言变迁”。文学作品不仅反映了时代精神,更能展示当时人的语言能力及其对词汇选择的一定偏好。这类文献为研究词汇来源及演变提供了宝贵资源,如《诗经》、《楚辞》、《战国策》等都是研究早期汉语发展过程中的关键参考文献。

总结来说,无论是在石碑上的笔触,或是在金属器物上的烫印,都充满着关于古代汉字历史资料的心脏跳动。它们让我们能够穿越千年的时间隧道,将目光聚焦于那些久远但依然生动的情景,从而更加深入地理解那些曾经活跃在我们的祖先身边的人们,以及他们所创造出的伟大遗产——这个世界上独一无二的地球语言家族——中文。