为何要北逃?

在1368年,明军大将朱元璋攻破了大都,这标志着元朝的灭亡。蒙古族的统治者们面临着生存危机,他们必须做出决定来拯救自己的命运。于是,元顺帝图帖睦尔带领着一部分忠心耿耿的臣子和士兵开始了一段艰难而又充满挑战性的旅程——向西北方向逃去。

跨越千山万水的艰辛行走

为了避免被明军追杀,图帖睦尔选择了一个偏远且荒凉的地方作为新生的地盘。在这段旅途中,他们遭遇了极其恶劣的自然环境和饥饿困顿的情况。但是,他依然坚持不懈,不断寻找适宜居住的地方,最终在今陕西、甘肃交界处建立起新的首都——应县(今应县)。这里虽然比以前的大都更加偏僻,但它对于那些希望继续维护蒙古文化和政治传统的人来说,是一个相对安全的地方。

建国后期政策调整与民族融合

随着时间的推移,图帖睦尔逐渐稳固了他的统治。他认识到,只有通过与当地汉族人民和其他民族之间进行有效沟通并采取积极措施,可以促进社会稳定,并使得国家更容易恢复。因此,他采取了一系列开放政策,如减税宽免、招募汉族官员等,以此来吸引更多人加入到他的政府中,同时也加强了对不同民族之间关系的管理。

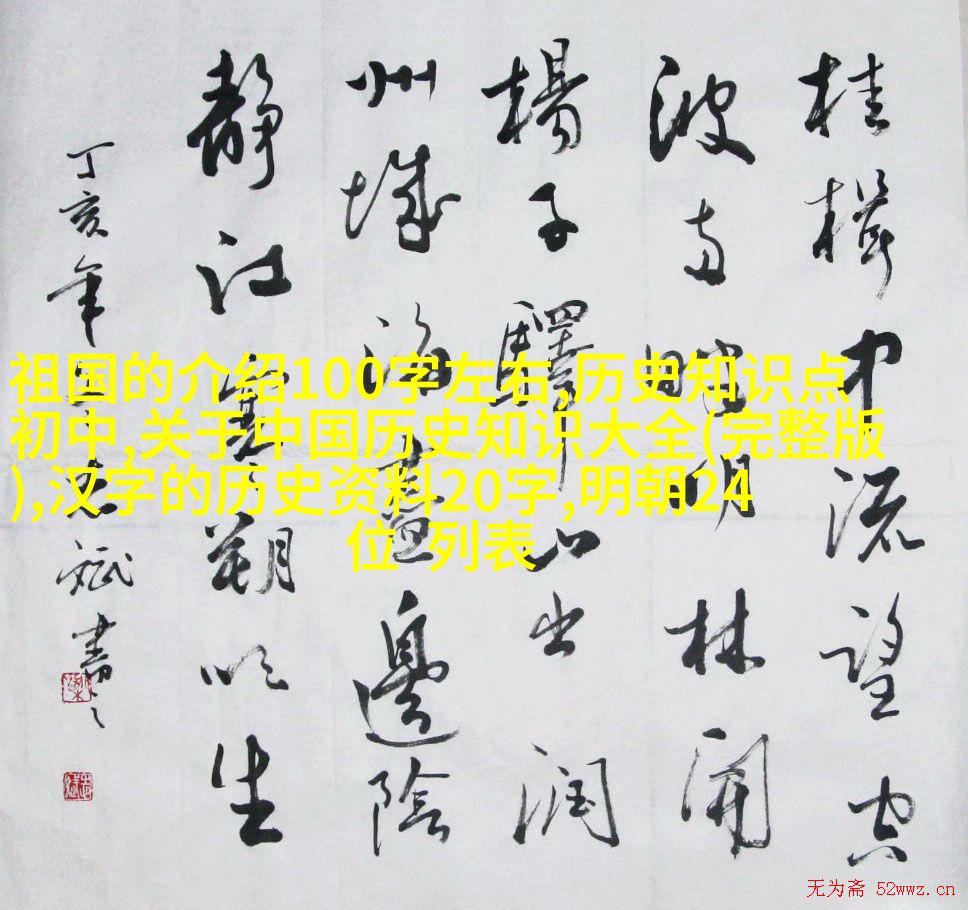

文艺事业蓬勃发展

尽管经历了一番波折,但元顺帝仍旧注重文学艺术事业的发展。在他支持下,一些著名学者如徐达、胡惟庸等人的诗文作品得到了广泛传播。此外,在这一时期还出现了一批以书法为主的小说家,他们创作出了许多关于中国历史上各个时期人物生活的小说,这些作品不仅丰富了人们的情感世界,也成为了解历史的一个重要窗口。

经济建设与边疆防御

为了确保国家长久繁荣昌盛,图帖睦尔致力于农业生产和贸易活动。他提倡农民种植粮食,并鼓励商人参与国际贸易。这一策略成功地提高了国内粮食供应,为整个社会提供了稳定的物质基础。此外,由于需要防御明朝可能发动的一次次攻击,因此他加强边疆地区的防务,使得这些地区成为了抵抗敌人的前沿阵地。

留给后世遗产

至1370年左右,元顺帝已经基本完成了对新政权的地基打造工作。尽管他不能像曾祖父忽必烈那样建立起一个庞大的帝国,但是他也留下了一笔宝贵财富,那就是一种文化上的多样性,以及对于不同民族间交流合作精神。这份精神不仅影响到了后来的各个王朝,也深刻地塑造了中国乃至亚洲乃至世界史上的某些特点,让我们今天回望过去,对这个时代充满敬意。