在信息爆炸的时代,历史资料的价值不仅体现在其学术研究意义上,更在于它能够为我们提供关于过去的线索。这些珍贵的资料不仅是对历史事件和文化传统的见证,也是理解现代社会发展轨迹不可或缺的一部分。随着科技的进步和市场经济的发展,历史资料出售成为了一种新的现象,这一现象引发了广泛而深刻的问题:私人收藏还是公共财富?这个问题背后隐藏着许多复杂的情感、利益和道德考量。

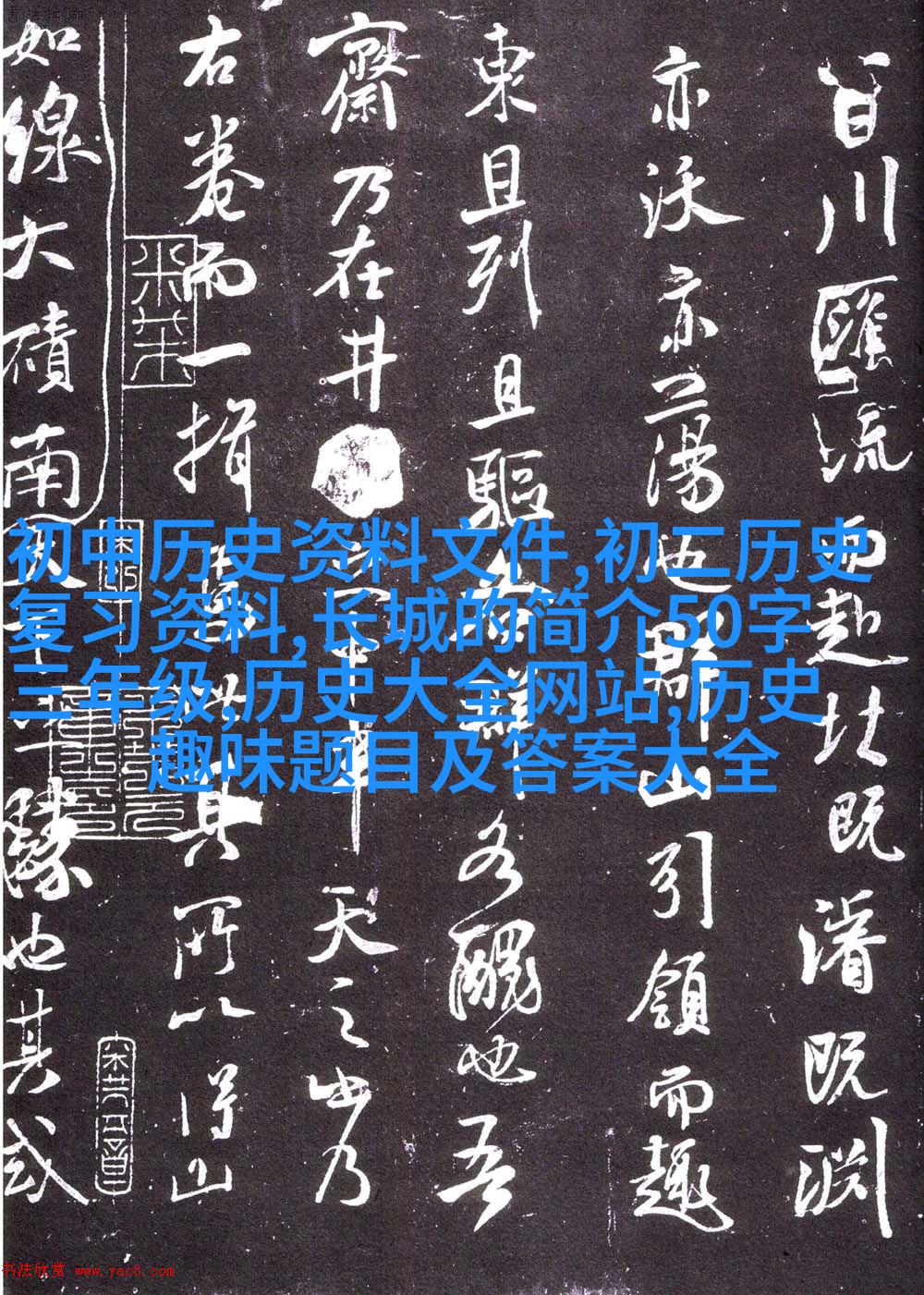

首先,我们需要认识到,重要历史文档是一种独特的人类文化遗产,它们对于科学研究、教育教学以及公众了解都具有不可替代的地位。在这样的背景下,将这类文档作为商品来交易,不仅可能导致它们流失在私人手中,而且还可能因为价格驱动而被破坏或者分散。例如,一些古籍可能会因为高价而被卖出国外,从而与本国民众失去联系;一些珍贵的手稿可能会因过度使用而受损,甚至丧失原本应有的价值。此外,由于购买者往往无法保证这些文物将来是否能安全保管,因此它们很容易成为盗贼目标。

然而,对于那些真正关心保护这些文化遗产的人来说,他们认为支持个人的收藏行为可以促进知识普及和教育培训。这一观点认为,只要这些个人确实愿意为其收藏品进行合理管理,并且开放给公众参观,那么这并不是一种负面的影响,而是一种积极地推广文化知识的手段。通过这种方式,即使是非常昂贵且难以获取的大型文献也能够让更多人接触到,从而提高整个社会对历史认知水平。

此外,还有一种观点认为,在现代社会中,每个人都应该有权根据自己的兴趣和能力决定如何投资自己的钱财。如果某个人的梦想就是拥有某份特别重要的历史文献,那么他们完全有权这样做。这一点并不意味着所有其他人都不应该参与其中,而只是表明了每个人的自由选择应当得到尊重。而且,如果政府或非营利组织不能有效地保护和展示这些宝贵资源,那么市场机制至少可以确保它们不会无情地消失。

尽管如此,这些独立拥有的私人收藏也有潜在的问题。一方面,它们如果没有适当管理,就可能无法长期保持保存状态;另一方面,即使得到了妥善保管,但由于它处于私家之手,其使用范围通常受到限制,这意味着大多数公众仍然无法直接访问或利用这些珍贵文献。此外,当一个国家面临战争、政治动荡等危机时,其国内所有珍稀图书馆存储设施都可能遭受破坏,因此,将大量宝贵材料集中存放至单一地点显然是不稳定的策略。

因此,无论从哪一个角度看,都存在不同的视角和考虑因素。当涉及到“出售”、“拥有”、“展示”以及“保护”那些值得称赞但又脆弱的地球记忆时,我们必须全面审视这个问题,并寻找既能满足不同需求,又能维护这一宝库完整性的解决方案。关键是在保障公共和教育目的同时,也允许各自追求个性化学习路径,同时通过合规法律框架确保最终结果符合人类共同价值标准。在未来,要实现这一目标,我们需要跨学科合作,以及创新性思维,以创造出更加包容性、可持续性的解决方案,让每个人都能享受到丰富多彩的人类精神财富,同时也让我们的子孙后代继续继承这一宝库。