在漫长的历史长河中,汉字一如既往地守护着中华文化的瑰宝。它不仅仅是书写的一种方式,更是我们沟通、记忆和思考的桥梁。在这个过程中,汉字不断演变,从简单的象形图画到复杂多变的情境表达,它与时俱进,不断适应社会发展。

甲骨文:古老文字之源

距今约三千五百年的甲骨文,是最早发现并被广泛研究的一种中文文字形式。这批文字主要刻于殷商时期的大理石或龟壳上,用以占卜吉凶、记录祭祀活动等。甲骨文由很多小符号组成,每个符号代表一个音节或意义,这些符号经过时间的洗礼,最终形成了我们今天所见到的“字符”。例如,“”这两个字符原本可能指的是一种物品,但后来却用来表示声音“ma”和“tian”。

金文:铭刻历史

金文又称为青铜器铭文学,始于西周初年,以青铜器上的浮雕文字著称。金文较为简洁,对象形性更强,与日常生活息息相关,如官职名、姓名等。而且,由于其存在时间较短,因此也是一种相对罕见而珍贵的文献资料。

Seal Script(篆书)与 Clerical Script(隶书):分化中的平衡

随着春秋战国时期诸侯国之间频繁交锋,需要更多便捷、高效的手段来进行行政管理和军事指挥。于是出现了更加流畅、笔划少量的小篆,以及为了克服小篆难写而发展出来的小隶书——它们分别代表了权力中心和边缘地区不同需求。

Regular Script(楷書):标准化时代

秦统一六国后,为实现国家统一要求,在全国范围内推行了一套标准化的字体——楷书。这套字体简洁明快,便于学习和使用,使得普通百姓能够轻松掌握阅读和书写技能,为后来的教育普及奠定基础。

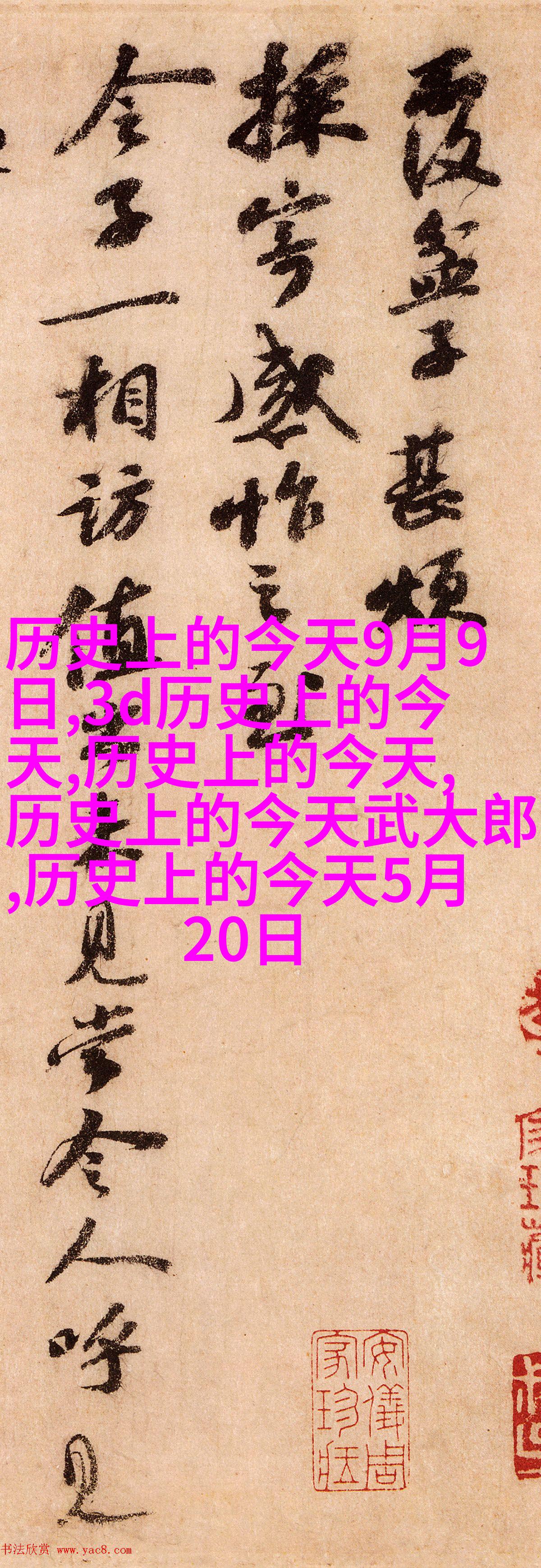

Cursive Script(草書):灵动手法

随着宋代科技发达,纸张生产成本下降,一些学者开始探索更加自由自在的手法——草书,它融合了艺术情感与精确度,让人们在快速交流中也能展现出才华。

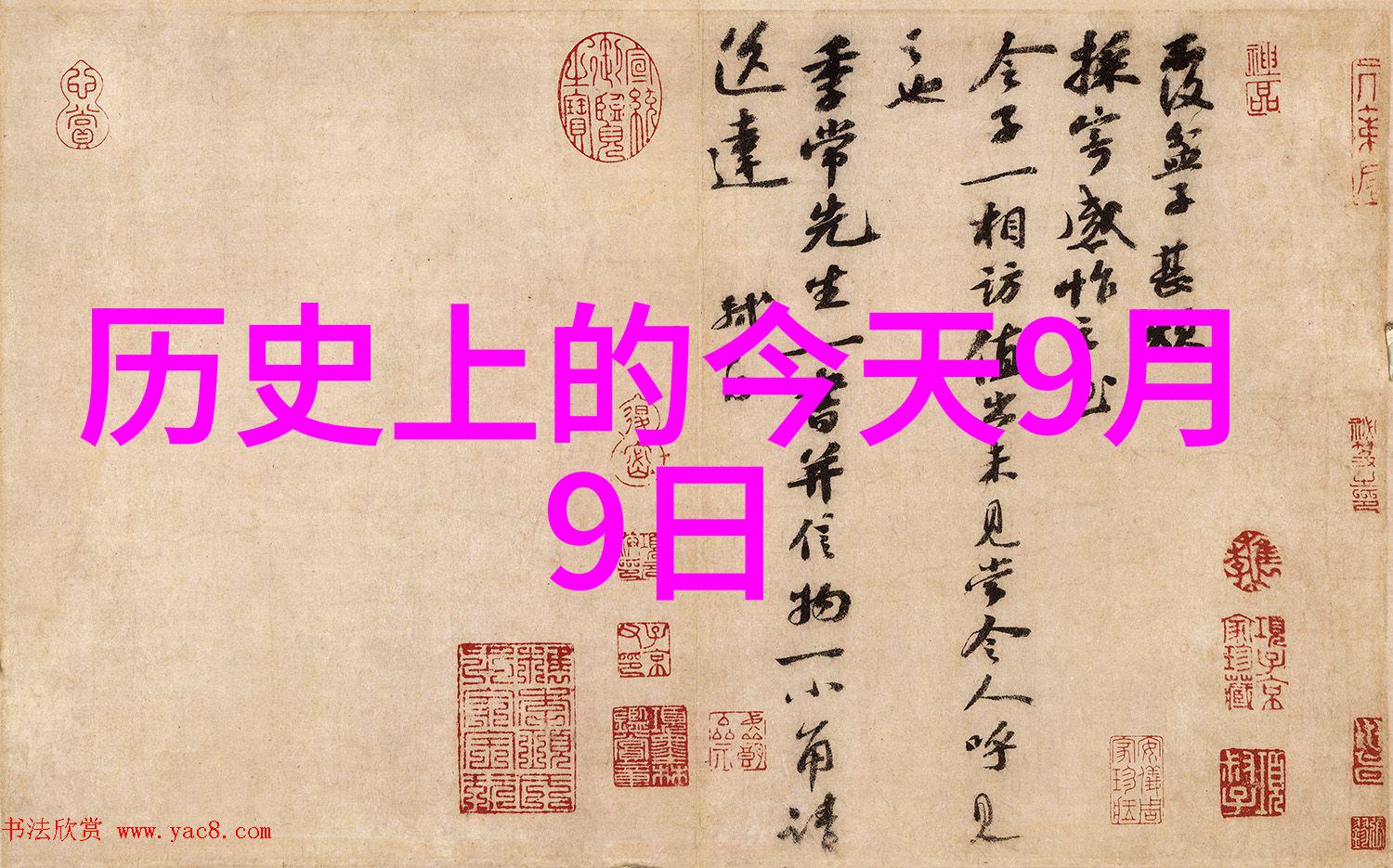

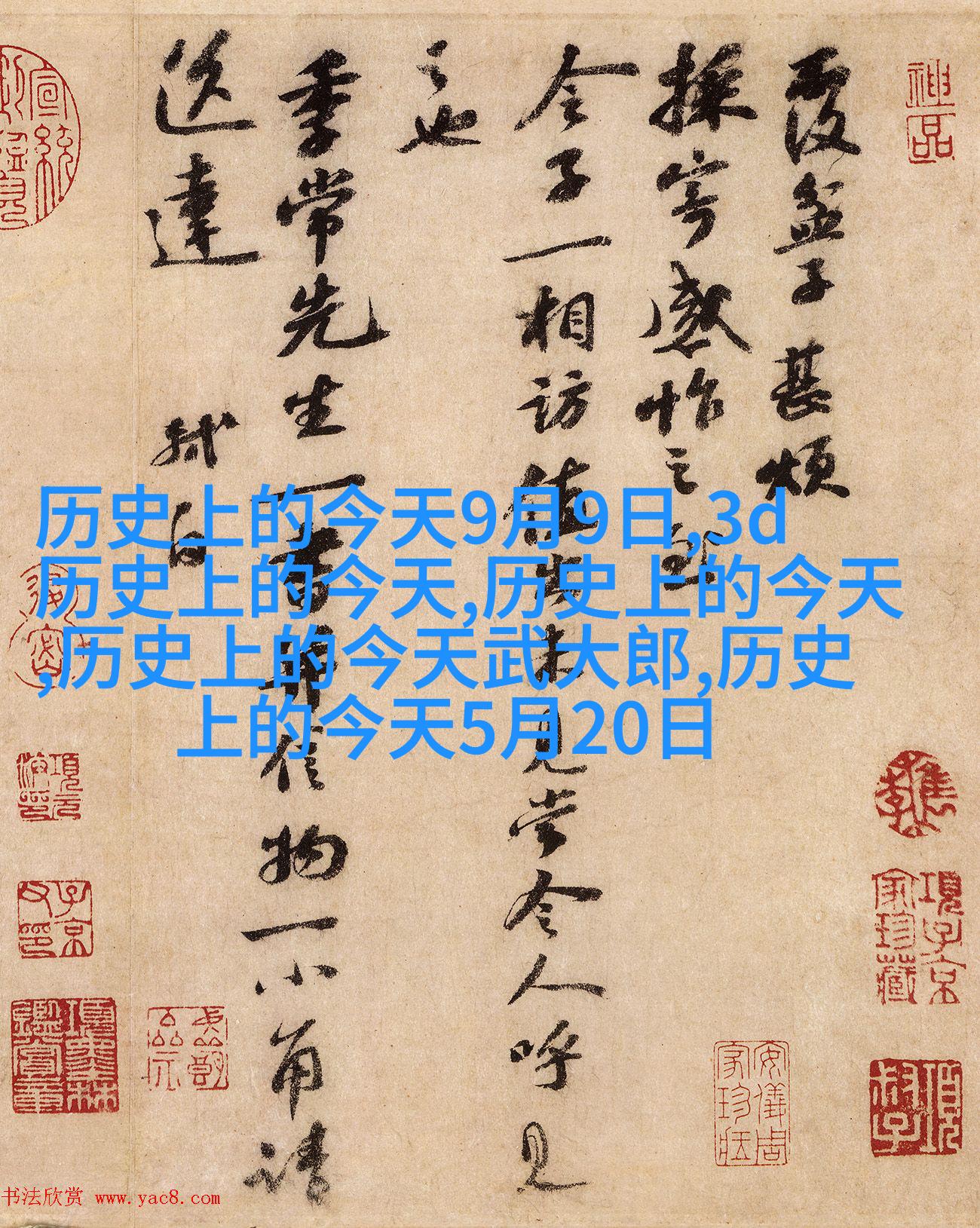

Running Script(行書)、Semi-cursive script(圆熟體): 变换中的完美结合

行书追求速度与流畅,而圆熟体则更注重细腻柔软。在不同的场合选择不同的笔迹,可以说是在变化之中寻找完美结合点。

最后,我们不得不提及现代简化后的汉字,这个过程涉及大量语言学家、教育工作者以及政府部门合作,以减少笔画数量提高识别率,使得全民都能迅速掌握基本阅读能力,并促进知识传播。此举显然是基于对20世纪初中国人口增长迅猛的情况下的考虑,那时候每个人都需要快速学习并使用语言进行沟通。

总结来说,从甲骨文到现代简体汉字,其间充满了变化与挑战。但无论如何改变,都无法磨灭这门语言深厚根基,即使面临数字时代,也依然有其不可替代的地位。在这个全球连接网络高速发展年代里,我们仍旧可以通过理解这些古老但永恒的话语,将过去的人类智慧带入未来世界。