明代科举制度及其对社会的影响

一、明朝科举制度的建立与特点

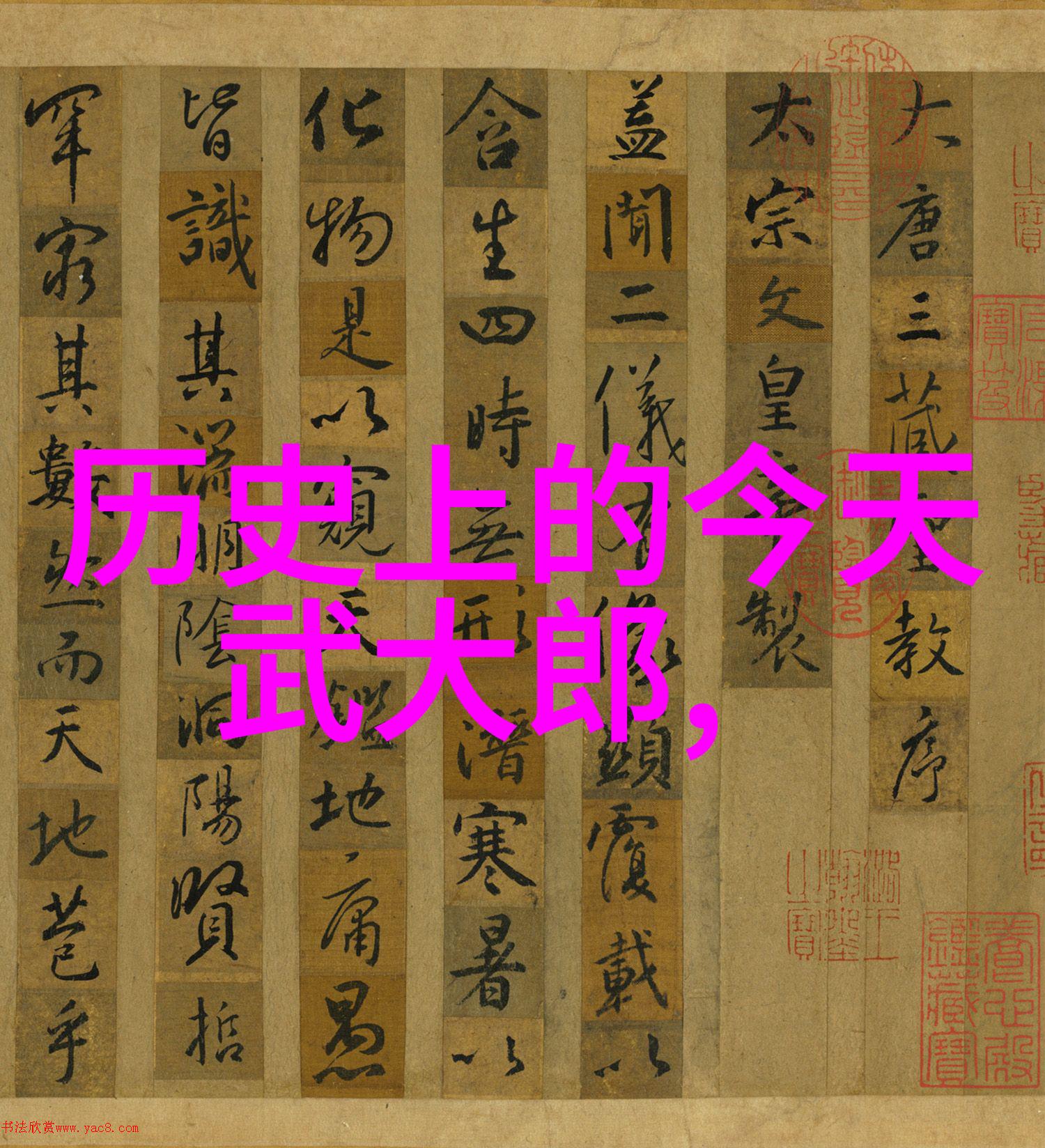

在中国历史上,科举制度是由唐朝开始发展起来的一种选拔官员的考试系统。到了明朝,这一制度更加完善和严格,被视为士大夫阶层获取仕途权利的主要途径。在明代,科举考试分为乡试、会试和殿试三个阶段,每个阶段都有其自己的难度和要求。

二、科举考试内容与标准

明代科举考试主要考察的是学生在经典学习上的掌握程度以及文章写作能力。其中,“五经”(《易》、《书》、《诗》、《礼记》、《春秋左传》)是必修课程,而其他类似儒家思想等也被作为参考材料。考生需要通过模拟古人的风格来回答问题,并展现出他们对国家治理和社会伦理的理解。

三、乡试与地方社会关系

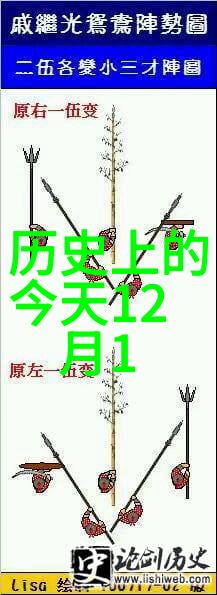

乡试不仅仅是一个个人成就事业的手段,它还深刻地影响了地方社会。在不同的地区,乡試能吸引到不同水平的人才参与竞争,这些人才往往将自己的学识应用于当地农业生产技术改进或教育普及等方面,对地方经济和文化产生积极作用。此外,由于参加者多来自同一个村庄或地区,因此乡試也促进了社区间交流合作。

四、会试与中央集权

会試则是在北京进行的大型选拔考试,是全国范围内选拔人才的一个重要环节。在这里,经过初步筛选出的优秀考生将面临更为严格的评判。这不仅体现了中央政府对于人才选拔过程中的控制力,也反映出了清晰而完整的地理行政区划,使得中央能够有效管理各个省份并确保政策执行的一致性。

五、高级文官职业化趋势

通过殿試最后获得称号并成为高级文官的人们,他们往往拥有较强的地位和影响力。这种情况导致了一种职业化倾向,即这些文官逐渐形成了一套自己独有的价值观念和行为规范,与世俗商贾等阶层相比,他们更加注重道德修养以及文学艺术素养,这种趋势进一步加强了士大夫阶层对政治生活中的主导作用。

六、新兴力量挑战旧秩序:晚期困境与变革呼声

随着时间推移,不断出现的问题,如腐败现象越发显著,以及新兴力量如农民起义领导人代表的一些想法,都挑战了传统士大夫阶层所建立起来的情景。这使得原本依赖于以国民身份认同为基础的地方士绅群体感到不安,同时催生了一股变革之声,以期通过改革提升自身的地位,并应对外部压力的威胁。

七、结论:明代科举制度及其对现代意义探讨

尽管随着时代演变,最终导致中共成立并实行新政制,但在那些日子里,人们无疑明白这一时期对于后世知识分子的培育起到了不可估量的作用,无论是在传承儒家文化还是促进现代教育体系建设上,都留下了深刻印记。而这正是我们今天回望那段历史时应当关注的话题之一——如何利用过去经验去构建更好的未来?