在中国历史年表上,东汉末年的混乱和衰败为后来的三国鼎立奠定了基础。在这个时期,国家被分割成三个主要的政权——曹魏、蜀汉和孙吴,每个政权都有其独特的政治制度和文化特色。随着时间的推移,这些不同的统治集团之间展开了一系列激烈的军事冲突,而这场战争不仅改变了中国的地理版图,也极大地影响了当时的人文社会。

战乱中的生存

在三国初期,各个政权为了巩固自身力量,都采取了一系列措施来加强中央集权。这包括建立稳固的官僚体系、发展农业生产以增加粮食储备,以及加强边境防御。此外,对于商业活动也给予了较大的支持,以此来促进经济发展。然而,这种重建过程并不是一帆风顺的。在不断发生的大规模战争中,不少地区遭到了严重破坏,有的地方甚至出现了流民群体。

法家的兴起

在这种动荡不安的情况下,一种新的思想开始逐渐兴起,那就是法家思想。这一思想认为国家应该以法律为基石来运行,即通过制定严格而公正的法律来维护社会秩序,并且确保政府效率高效运作。代表人物如韩非子提出了许多关于如何管理一个有效政府的问题,比如税收、官员选拔等问题。

儒学复兴

与此同时,在地方上的士人阶层中,儒学又迎来了复兴。儒家思想强调仁爱、礼仪以及对古代传统文化的尊崇,它们成为了士人争相学习的一门重要知识。而这一点也反映出,当时人们对于稳定的社会秩序有着深刻渴望,他们希望通过恢复过去那些被认为是道德高尚和政治稳定的时代来解决现实中的问题。

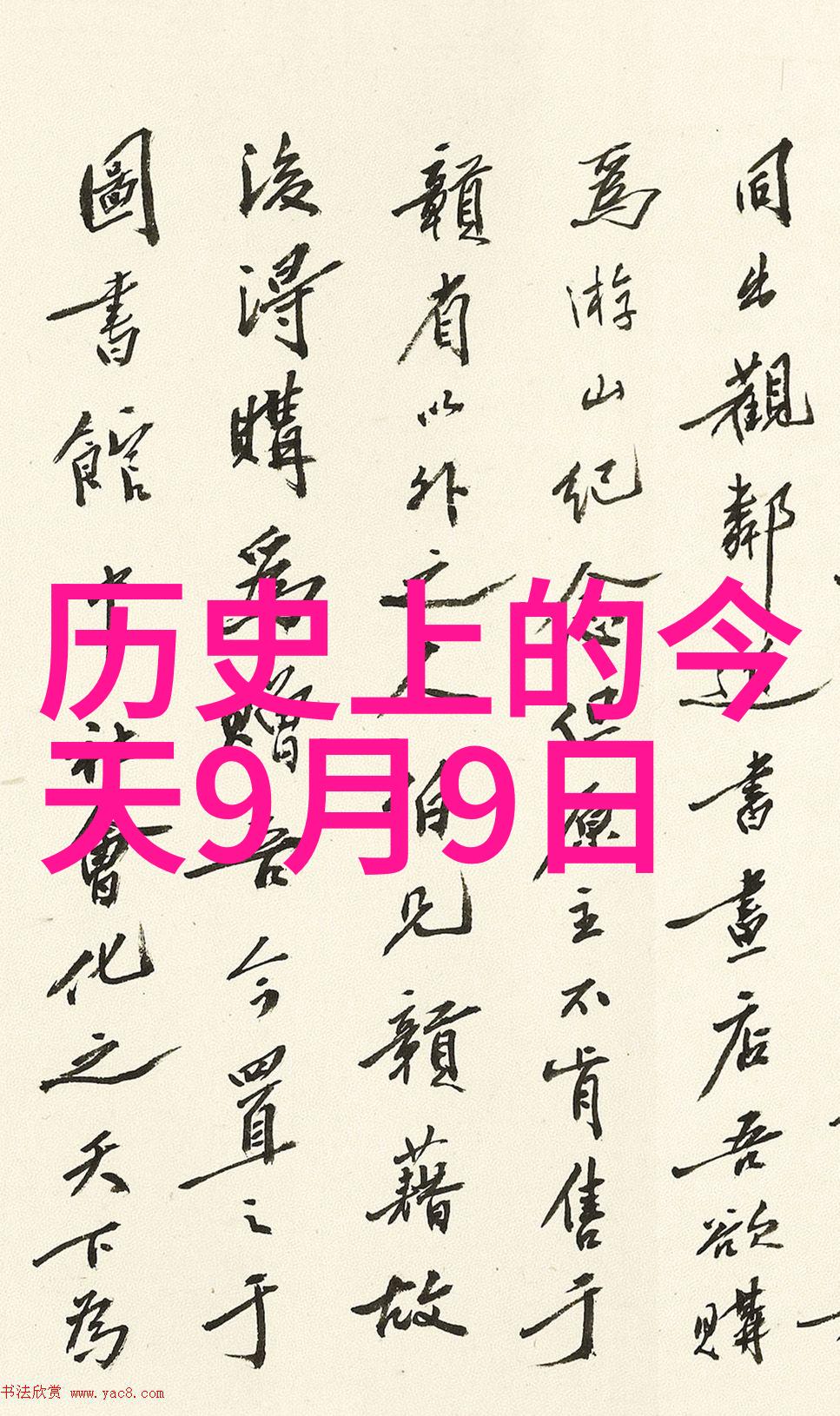

艺术与文学创造

在这样的背景下,艺术和文学也不断繁荣起来。这一时期涌现出了许多著名作家,如诸葛亮、陆逊等,他们都留下了一批丰富多彩的小说作品,其中最著名的是《三国志》。这部书详细记录了从黄巾之乱到西晋建立的一系列历史事件,为后世提供了宝贵的情报来源。

魏晋南北朝交接篇章

随着曹丕篡夺皇位后的曹魏王朝逐渐衰弱,其它两个政权则逐步崛起,最终形成了“四镇”(青州刺史府、大司空府、中山王刘协及太尉毛炽)的局面。大约是在公元280年左右,由于内部矛盾日益尖锐,加之外患威胁,大约在同一年间,两部分势力分别由司马懿所领导取得胜利,最终完成对全国统一,从而结束了长达数百年的分裂状态。

至此,我们可以看出,在中国历史年表上,“三国鼎立”、“魏晋南北朝”的这一段历史,是一个充满斗争与变革的人文景观,它不仅塑造了一方江湖,更孕育出一种独特的人文精神,同时也是中华民族智慧和勇气得以发挥的一个重要舞台。在这里,无论是政治上的军事征伐还是文化上的哲学思考,都体现出那个时代人们对于更美好生活追求的心路历程。