明朝的历史背景与君主制度

在中国历史上,明朝是由朱元璋建立的一代王朝,其统治时期从1368年至1644年。明朝的君主制度以“天子”为最高称号,实行世袭制,即由皇帝家族中的男性继承人传递统治权。这种制度一直延续到清末民初才逐渐废除。

明朝皇帝的正式称号与尊敬方式

在古代中国社会中,皇帝被视为天上的神祗,是人间之主。在日常生活中,对于天子要用极其谨慎和恭敬的态度,这种尊崇体现在各种礼仪、服饰以及语言表达上。例如,在书写文件或口头交流时,都会使用最尊贵的词汇来称呼他们,如“陛下”、“圣上”等。

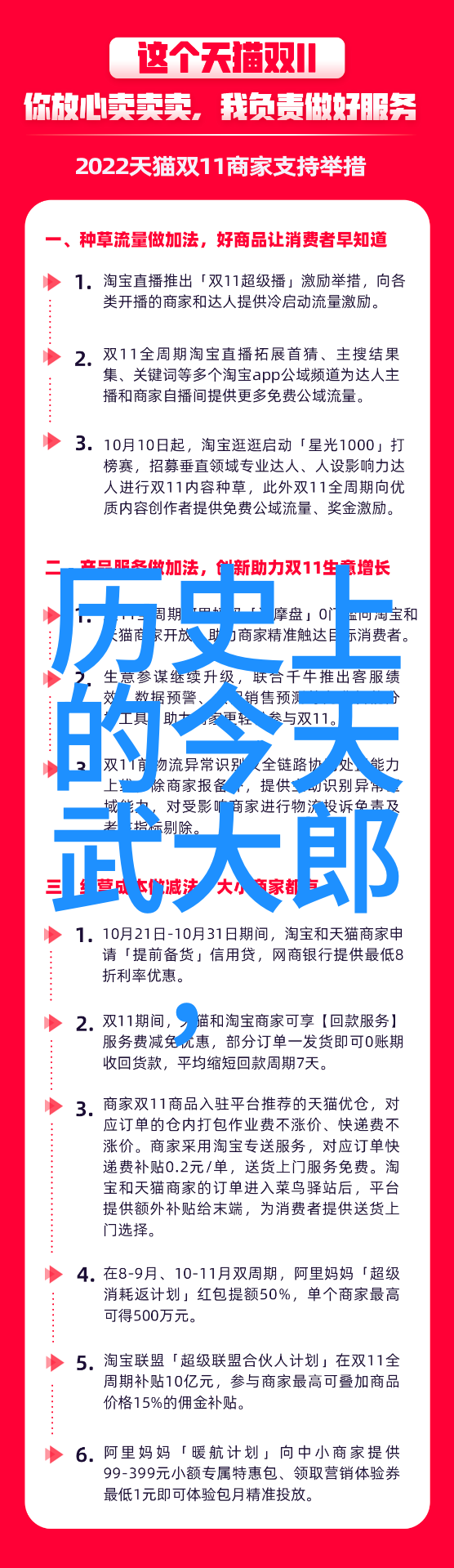

明朝宫廷内部结构与职责分配

明宫内设有多个机构负责管理国家事务,其中包括内阁、六部等重要部门,以及军队系统如武备局等。此外,还有专门负责祭祀活动和宗教事务的官员,如太仆寺少卿及各地道观庙宇管理人员。在这些机构中,每个人都有自己的职责和排名,从低到高依次排序。

明朝后妃及其地位与作用

后妃作为帝国丈夫之一,他们在宫廷中的地位非常重要,但也受到严格限制。在日常生活中,她们主要负责家庭琐事,比如教育孩子、处理家务。但是在政治决策方面,她们通常没有发言权,只能通过丈夫或其他亲信向政府提出建议。她们的地位也是根据她们所处的地位而定的,从正室到侧室,再到妾侍,每个级别都有一套不同的规矩和待遇。

明末动荡与清初变革对排名顺序影响

随着时间推移,尤其是在明末动荡不安时期,一些地方诸侯势力崛起,而中央政权却越来越衰弱。这导致了大量土地产出流失,加速了整个帝国经济基础恶化,最终导致了1644年的北京陷落。当满族入侵并建立清 朝后,不仅改变了中华民族的大一统局面,也对原来南京临时政府下的最后几任明亡国君产生了一系列连锁反应,使得原本已不稳定的人物排列更显混乱无序。

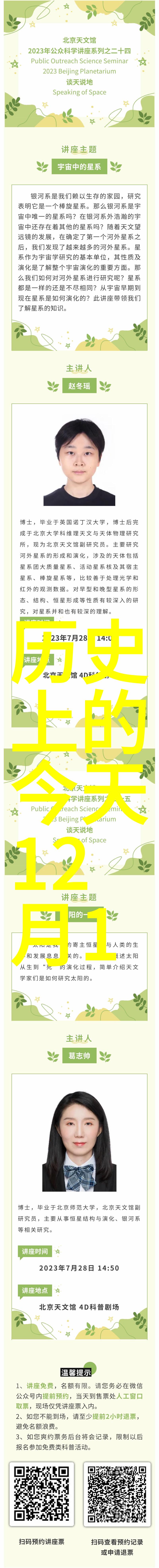

后来的研究与考证:重构历史排行榜

由于历史文献资料丰富,我们可以通过研究史料来试图重建那段复杂且充满争议的人物关系网。学者们利用档案、诗文、画卷等多种材料进行考证,并尝试将那些模糊不清或者缺乏直接记录的事实补全。而这对于理解一个时代如何运作,以及人们如何看待自己位置在其中占据什么样的地位具有极大的价值。