一、引言

在历史的长河中,中国古代战争不仅留下了丰富的军事策略和政治格局,也铭刻着无数普通人的牺牲与悲剧。其中,修筑长城牺牲了多少人成为了一个让人沉思的问题。这不仅是一个数字问题,更是对那些默默付出的人们命运的一种追问。

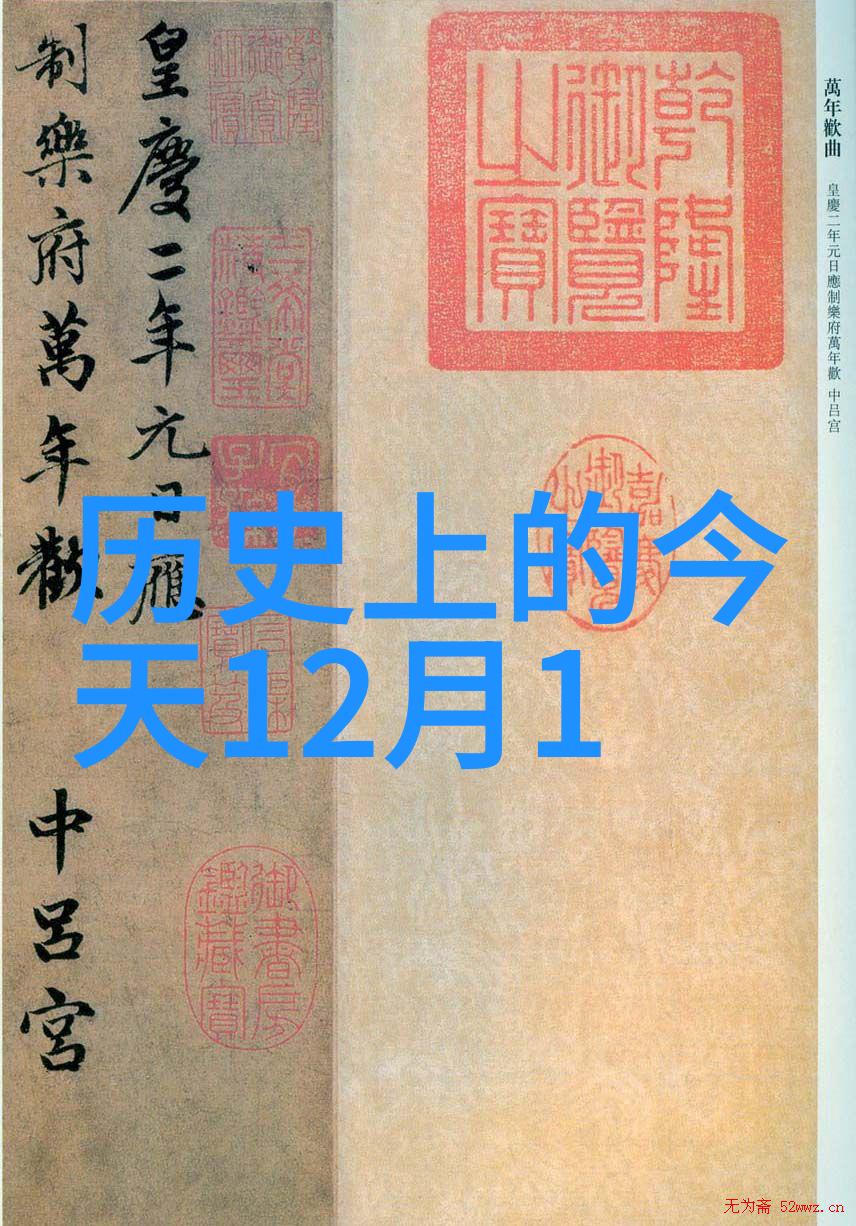

二、战争背景下的长城建设

自秦始皇起至明朝结束,历经多个朝代,中国大陆从东向西被一道巨大的石墙所隔开,这就是著名的万里长城。它最初是为了抵御北方游牧民族的侵扰而修建起来,但随着时间推移,它也成为了国家防务战略的一部分。在这个过程中,无数普通百姓被征用来修筑这道神奇的地标,他们在没有现代机械化条件下,用手工劳动将山川变成了坚固的石墙。

三、兵马俑中的尸体故事

近年来,在甘肃敦煌地区考古发掘出的兵马俑群中,有一些尸体残骸显示出了一些奇异的情况。这些尸体并非死于战斗,而是有意被埋葬在墓室之内,以此作为祭品,为亡灵提供食物和衣物。而这些祭品最终变成了我们今天所见到的“木乃伊”。他们虽然死前可能还未意识到自己即将成为一种文化遗产,但他们却无声地承载着中华文明千年的历史秘密。

四、征服与屠杀:背后的流离失所者

除了直接参与修建工作外,还有大量平民因为战争而流离失所,他们可能会因饥饿或疾病而死亡,或是在逃难途中遭遇野兽攻击,从而无法幸存下来。这些悲剧故事构成了一个又一个无法挽回的人类损失案例,其中包括女性和儿童,他们往往比男人更容易成为战乱带来的受害者,因为她们常常缺乏保护伞,更容易受到侵害。

五、重建社会秩序:维持经济生活

尽管战争给社会带来了深远影响,但同时也促使人们更加紧密地团结起来。当时期强制征用的士兵返回家园时,他们会把自己打败敌人的勇气和经验告诉周围的人,并通过自己的行动维护当地秩序。这就像是一股力量,将破碎的心灵重新凝聚在一起,使得经济活动得以恢复并逐渐繁荣起来。

六、中世纪末期至清初期间的大规模屠杀事件分析

17世纪末叶至18世纪初期,大量人口爆炸性的减少导致了社会结构上的重大调整。在这一时期,一系列自然灾害如瘟疫等连续发生,再加上频繁的小规模冲突,都极大增加了死亡率。此外,当时政府采取了一系列措施,如限户令等,以控制人口增长,这些措施进一步加剧了生育率低迷以及老龄化现象,使得整个社会面临严重的人口危机。

七、大批人民迁徙与城市化进程改变

由于农业生产力提升及商业贸易发展,大批农民开始离开原有的土地前往城市寻求更好的生活机会。但这种快速迁徙导致新旧矛盾激化,同时也暴露出了当时基础设施落后的问题,比如交通工具不足等,这些都使得迁徙过程充满挑战,最终导致许多人选择继续留守原乡或是在路上消逝于天涯海角。

八、高度集中的权力结构下的恐惧心理形成

高层官员之间相互倾轧争斗,以及中央集权制度下地方官员对于百姓过度苛捐杂税,加之法律体系严厉,对抗政策执行者的反弹都显著增强了人们对于中央政权的恐惧感。这种恐慌状态进一步削弱了公众信任,对整个社会稳定产生负面作用,从而间接影响到了普通百姓是否愿意投入到国家工程如修筑长城这样的项目中去参与工作。

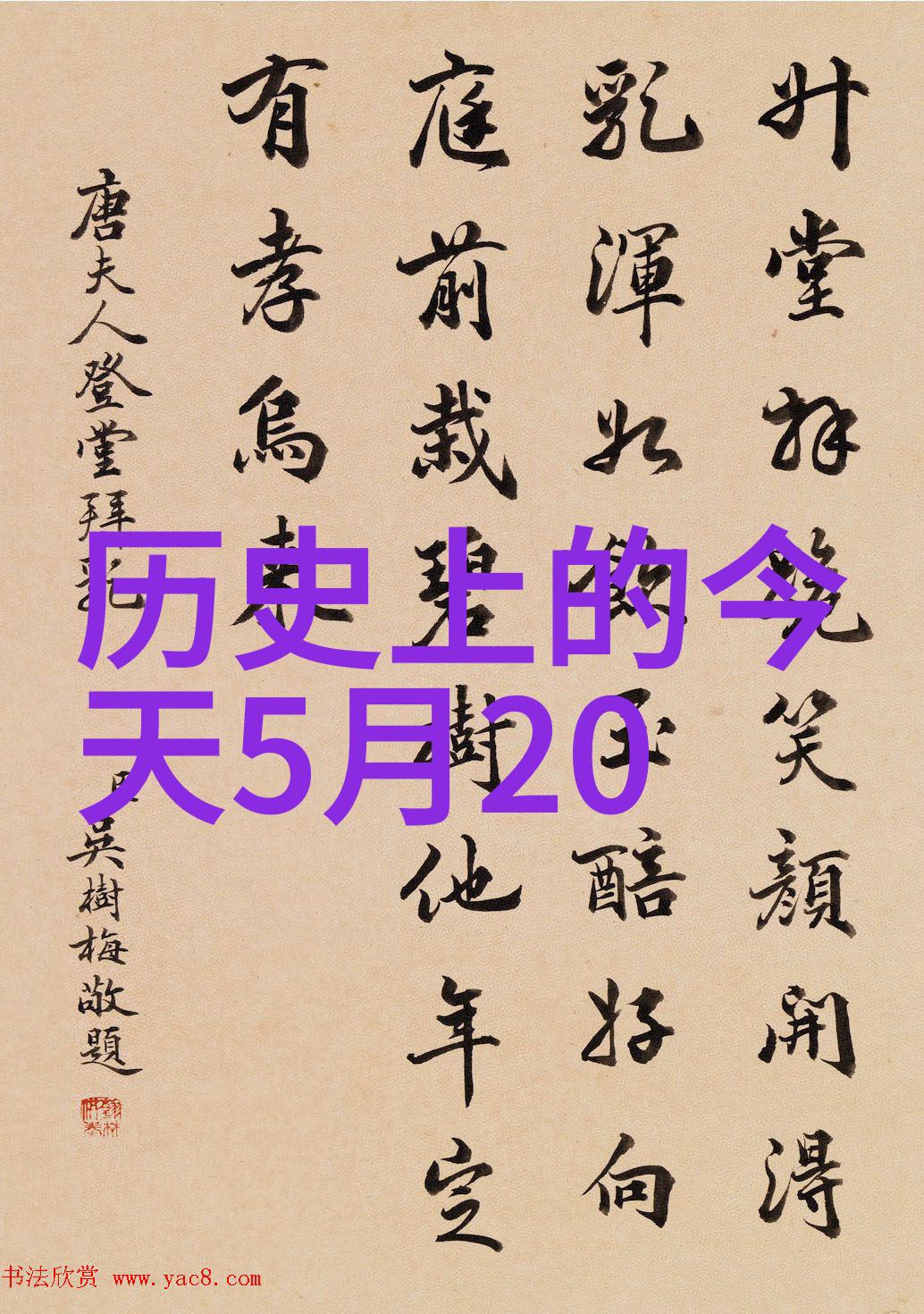

九、记忆永恒:评估历史价值与时代意义

今天,我们站在这个辉煌但也是血泪交织的地标前,不禁思考那些曾经为其奋斗过生命的人们究竟遭遇到了怎样的痛苦和困境?然而正是那份牺牲精神,让我们能够看到现在这片广袤土地上悠久且坚定的防线,它代表的是中华民族几千年的智慧积累及顽强韧性。在这样宏伟建筑背后,是无数个家庭断裂的情景,是太多太多生命力的消逝,那些名字已经褪色甚至消失,却仍然启迪着我们的每一步脚步走向未来,只要有人记住过去,就不会完全遗忘那些为国计谋尽心尽力的先行者们。如果没有他们,那条壮丽又脆弱的边界,又怎么能存在呢?

十、结语:

展望未来,我们应该如何评价这些被称作“英雄”的个人?应该如何理解他们在那个年代艰苦卓绝的心情?答案很简单——我们必须尊敬每一位参与到这一伟大工程中的英勇人物,而不是只看结果忽视过程;必须认识到每一次历史事件都是由无数个小小决定共同构成,而不是单纯指责某一个人或某一势力;最后,我们应当确保今后任何类似的灾难再次发生之前,要做好充分准备,保障所有人的安全。