在探索中国古代汉字的历史资料时,我们不难发现,随着时间的推移,文字的形式也经历了巨大的变迁。这些变迁不仅体现在文字本身的结构上,也反映在书写工具、书写技巧以及文化习俗等多个层面。在这次探索中,我们将聚焦于“大篆、小篆”这一阶段,即中国古代楷书系统的一个重要篇章。

大篆与小篆之分

在讨论大、小篆之前,我们需要先了解它们所处的地位和作用。简而言之,大篆代表了一个更为复杂、精细化的大型楷书体系,而小篆则是相对简单、通用化的小型楷书体系。这两种类型分别对应不同的使用场合和社会需求。

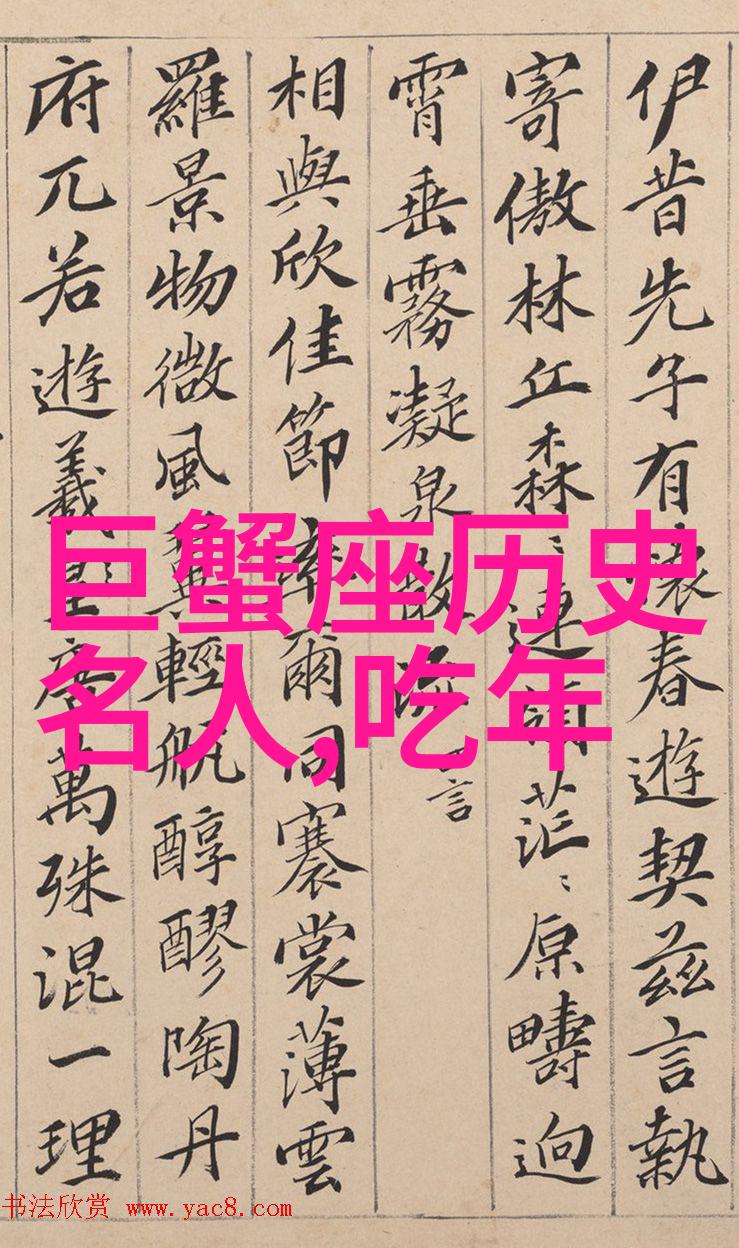

大篆的特点与应用

大 篆起源于春秋战国时期,是一种非常具有艺术性的文字形式,它以其雄伟壮观、线条流畅著称。大笔墨水花式地涂抹,使得每一笔都充满了力量感和韵味。此外,大 篆还常被用于重要文献,如《诗》、《書》的刻录,以及作为装饰性元素出现在各种器物上。

小篆的发展与普及

与此同时,小 篆则是一种更加简洁实用的文字形式,它从早期繁复到后来逐渐简化,最终成为了一种标准化的小型楷书体系。小 �52829件表格文比大 篈有更多的地方可供选择,因此它适合于日常生活中的记录和通信。而且,由于其便捷性,它最终成为了传递官方文件如诏令、令状等的一种主要手法。

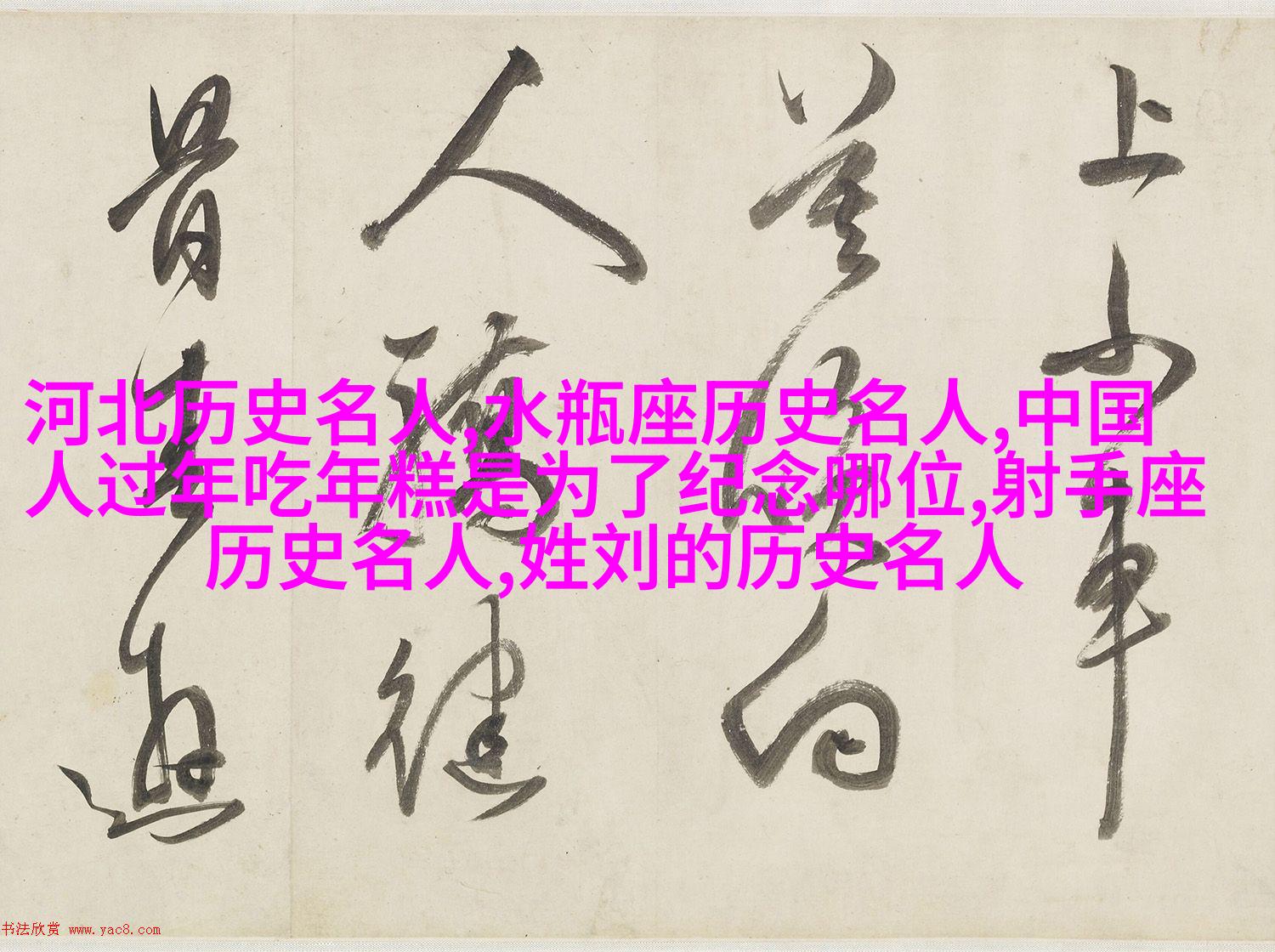

两者的转换过程

随着时间推移,人们对于更快捷有效的手写技术越来越重视,这导致了从大 篈向小 篈过渡。在这个过渡期间,许多字形发生了变化,不再遵循原有的象形或指事意义,而是逐渐演变成能够快速识别和记忆的一系列符号。这种变化最终形成了一套新的标志系统——隶书,这直接影响到了后来的草書行書艺术发展。

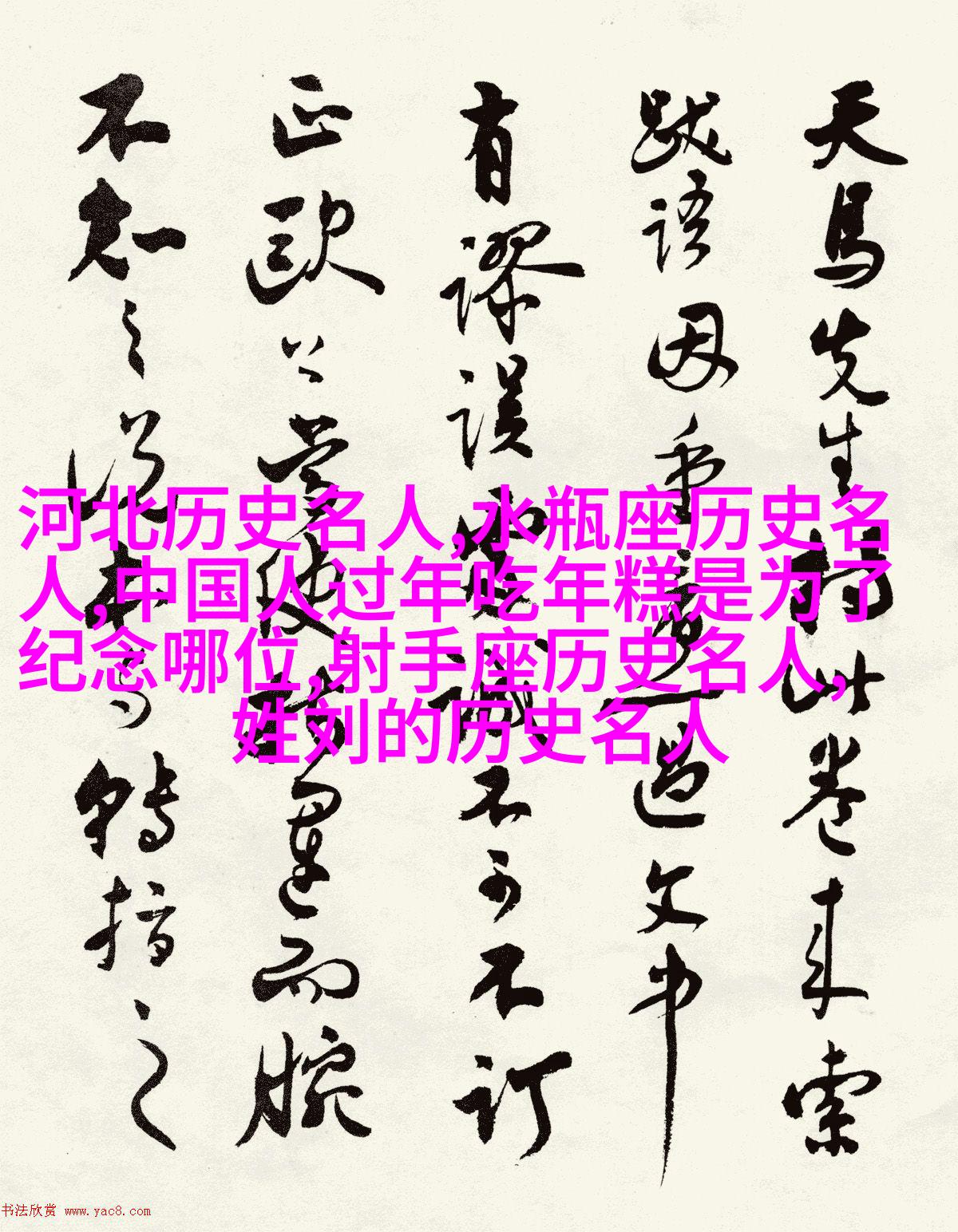

隶体与现代汉字关系

隶体虽然是在公元前221年秦始皇统一六国之后产生并广泛采用,但它却为现代汉字奠定了基础。当隶体进一步简化演变成今世通行的小学教育课本中的“正楷”,我们就可以看到那段漫长历史中各个时代汉字特征如何融汇贯穿至今世之中,从而构成了今天我们所使用的大多数字符集。

结语:从象形到表意,再到现今,用笔生花的情景展开前方无限可能。

总结来说,大、小二都是中国古代汉字史上的里程碑,它们共同见证着中文文字自象形图画符号向抽象表示符号转变的过程,并通过不断地演进,最终形成了我们今天熟悉的印刷品甚至电子屏幕上的字符集。在理解这些过去事件的时候,可以更加深刻地欣赏那些看似平凡但实际包含丰富信息内容的人类创造力展示给我们的世界。