小篆与大篆的演变,标志着汉字书写系统从甲骨文到隶书再到楷书的一系列转型过程,是汉字发展史上的重要里程碑。

小篆的形成与特点

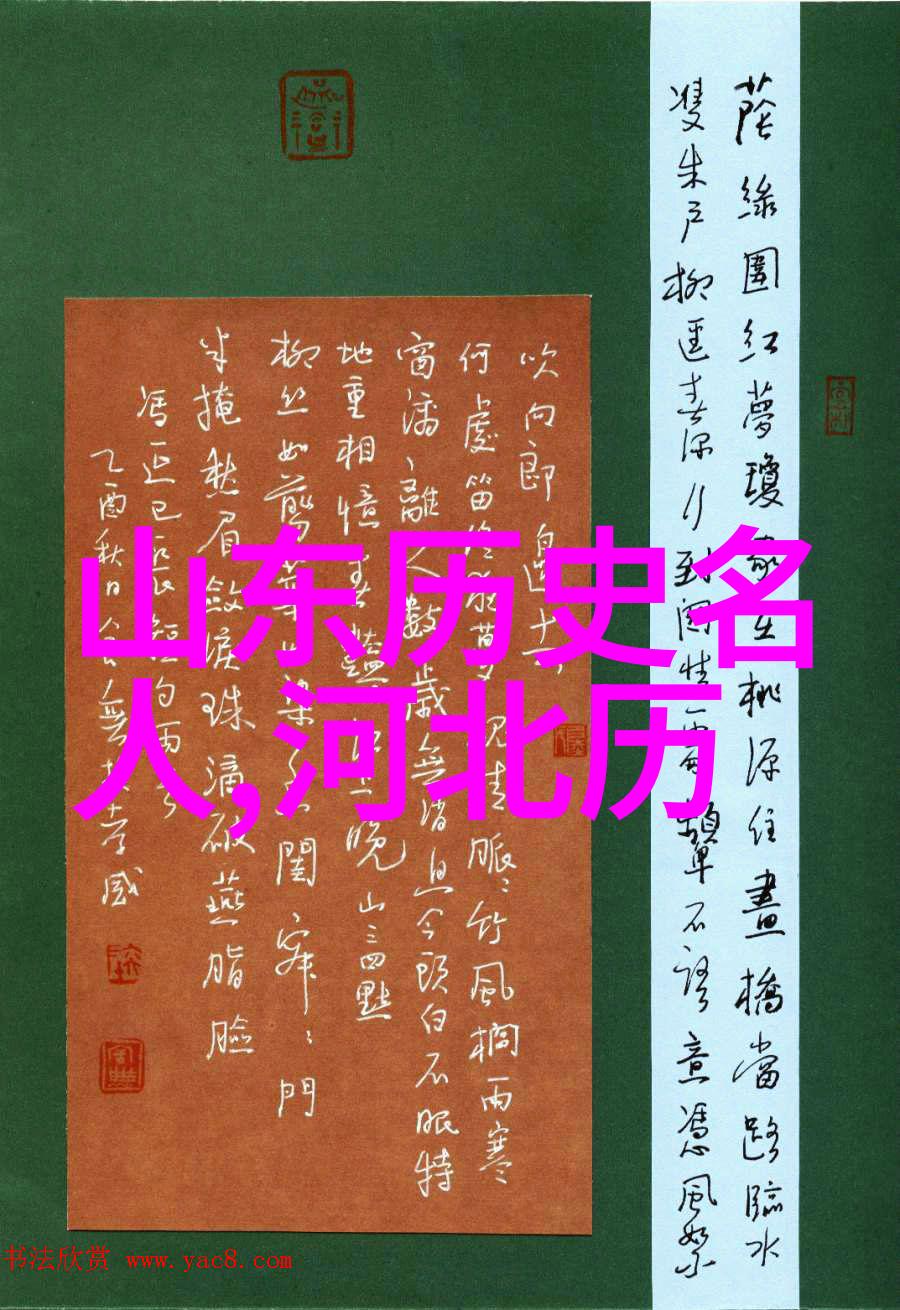

小篆是中国古代文字的一种,它起源于战国时期,至秦朝成熟。小篆以其精美、工整著称,被誉为“文字之冠”。它在书法艺术上具有很高的地位,对后世楷书和行草有着深远影响。

大篆的出现背景

随着时间的推移,小篆逐渐显得过于精细,不适合快速记录大量信息。在楚国等地方,为了满足日益增长的人民需求,大量简化的小型繁体字形式——大篆应运而生。大 篆相比于小 篆更加粗犷、简洁,便于快速书写,也更容易雕刻刻画。

汉字历史资料摘抄50字

"周公居庙,厥名殷;殷公居庙,厥名周。天下三分,以汤为先。"

这段历史资料摘抄出自《尚书·大誓》,反映了古代社会政治结构变化以及对先祖崇拜文化传统的继承。这段文字使用的是当时流行的小篔风格,这表明即使是在这样的文献中,小 篔仍然被视为最正式,最具象征意义的手写体。

小、小、大、大:一系列演变

在此之前,有人将“小”、“大”用来区分不同的笔画数量和大小,而这里我们看到的是两个阶段性的进化:“小”的形态不断向“大”靠拢,这也反映了当时人们对于手写体美学追求的一个动态过程。在这个过程中,小、小、大、大并非简单地指笔画数量或面积,而是代表了一种审美观念和功能性需求之间平衡的心理状态。

结论

总结来说,小 篔的大型版面,其实质是一种文化交流与融合中的语言工具。而这些工具所蕴含的情感、智慧和创造力,是中华民族精神文化内涵不可或缺的一部分。不仅如此,它们还通过跨越千年的岁月,在世界各地留下了无数珍贵遗产,为后人提供了丰富多彩的人类文明史料。