明末农民起义——李自成领导下的大顺政府

在中国历史上,农民起义是反抗封建统治、争取社会改良和政治权力的重要形式。明朝中叶以后,由于连年战乱、官僚腐败和税收负担加重,广大农民的生活状况日益困难。这些因素激发了人们对改天换地的渴望,引发了一系列规模宏大的农民起义,其中最著名的是由李自成领导的“大顺政府”。

背景与动机

在清兵入关前后,明朝内部矛盾尖锐化,加之外患威胁,不断有各路英雄好汉响应时局,组织起义。其中以李自成为首的“大顺”(即永昌政权)是一个极具影响力的例子。这场革命不仅是一场针对专制主义统治体制的一次全面批判,也是对封建社会经济结构的一次深刻冲击。

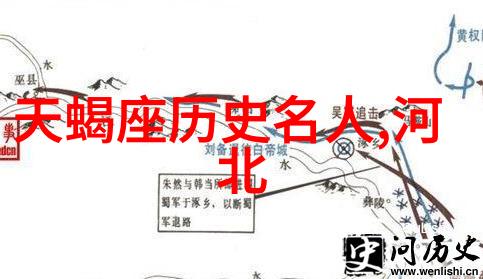

起事经过

李自成出身贫寒,是一个典型的小土地所有者,他参与了早期的农民运动,并逐渐成为领袖人物。在他的带领下,一支由几百人组成的小队伍,在1644年6月转移到山西境内,以此作为他们反抗皇室及地方军阀势力开始的地方。

随着力量增强,这支小队伍迅速发展成为数万人的巨型军队,并且其战斗力非常强悍。他们采取了一些新颖而有效的手段,如实行严格纪律,对士兵进行较为公正的人事管理,以及对于老弱病残进行照顾等,这些措施赢得了人民群众的心,让他们相信这是真正为了改变现状而奋斗的一方。

建立政权

1645年1月28日,大顺军攻占北京后,即宣布成立“大顺”,并推举李自成为帝。此时的他被尊称为弘光帝。他一方面努力整顿国家财政、减轻人民负担,但另一方面由于缺乏稳定的政策指导和有效的中央集权机制,使得这个新兴政权很快陷入混乱状态。

不过,在短暂时间内,大顺政府还是有一定影响力的,它试图通过简化官职、抑制豪绅富户以及改革税收制度来缓解阶级矛盾。但由于资源匮乏和内部斗争不断,最终无法持续下去。在这样的背景下,大量的人口流离失所,而那些曾经支持过这场革命的人们也遭到了镇压。

失败与结局

1647年12月20日,大顺军再次进攻北京,但未能成功。此时清朝已然准备好了充足的情报,他们精心策划并选择合适的时候发动反扑。大順軍最終於1650年的四川被清军消灭,其余残部散亡或投降。而弘光帝则在逃亡过程中遇害,其遗骸至今仍无确切地点,有说法认为是在今天辽宁省沈阳市附近的一个村庄里安葬。

尽管如此,“大順”这一事件留给我们的不是失败,而是希望与追求更好的社会秩序。不论结果如何,每一次伟大的变革都代表着时代精神,那份想要改变命运、创造美好未来的心理状态,无疑会在人类历史上留下浓墨重彩的一笔。在当下的视角看来,这样的事件虽然没有达到预期目标,却展现了人们对于更好的生活环境和政治制度的渴望,为后来的革命运动积累了宝贵经验,为现代民主自由提供了灵感来源之一。