源远流长:汉字文化的演变与发展

在浩瀚的历史长河中,汉字不仅是一种书写工具,更是中华文明的重要组成部分。从甲骨文到小篆,再到隶书、楷书等诸多变体,每一个阶段都留下了丰富而复杂的历史资料。

"汉字的历史资料摘抄50字" 中,我们可以看到,从商朝开始,甲骨文就已经存在了,这些文字刻在龟壳和兽骨上,用以记录天象、战争和祭祀等内容。随着时间的推移,周代出现了金文,它更为工整,但仍然保留有古籹文的一些特点。秦始皇统一六国后,以小篆作为官方书法标准,小篆简洁而优雅,为后世楷书奠定基础。

隋唐时期,由于北方民族对南方文化的大规模融合,隶書成为官方常用之笔迹,其简练直接影响到了现代中文打印体制。这段历史如同一部不断进化的小说,每个章节都有其独特的情节和人物,而每一种文字形态都是这部史诗中的关键角色。

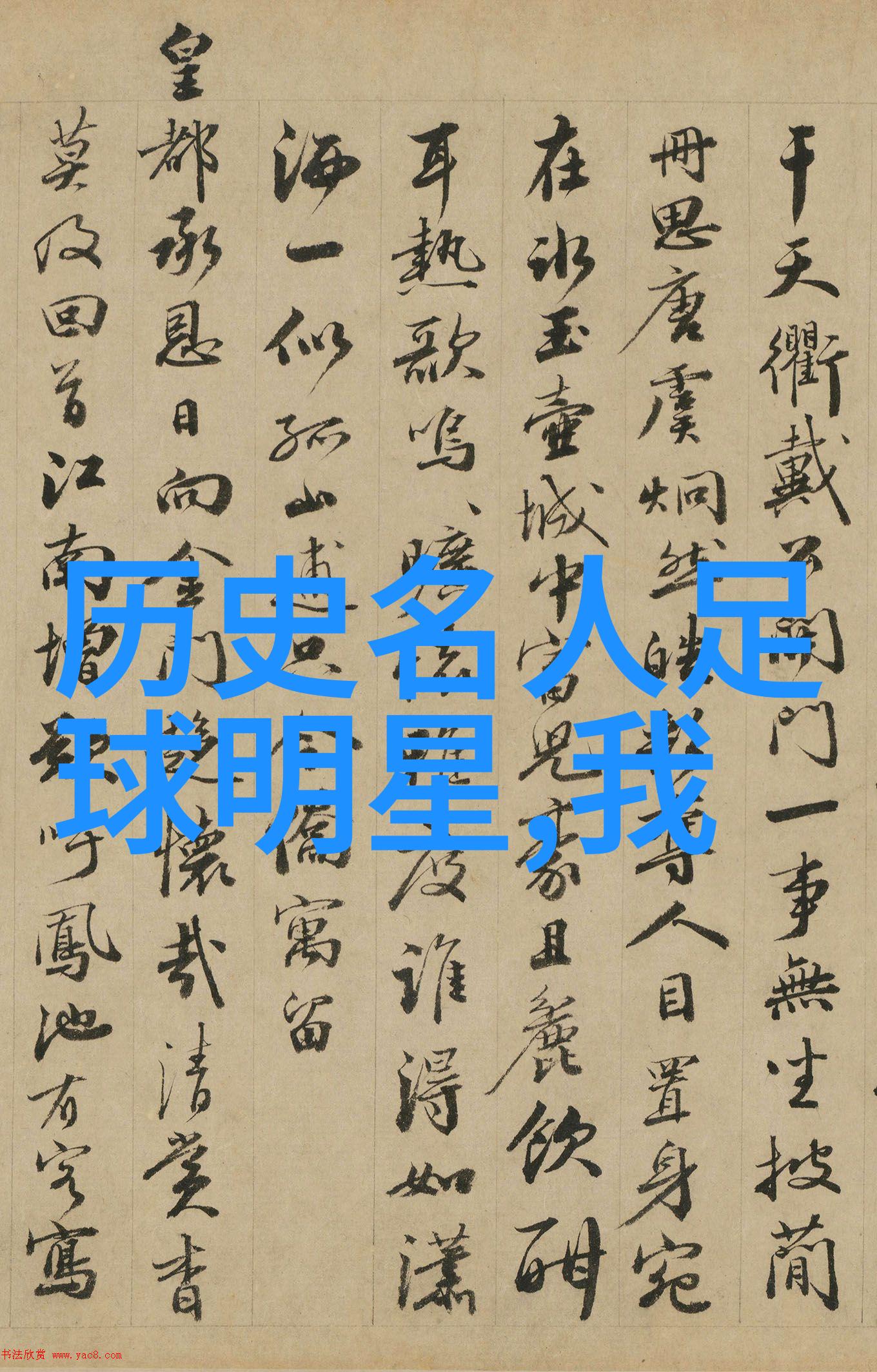

文章正本身便是一种“摘抄”,我们可以看到,在中国古代文学作品中,“摘抄”这一行为极为普遍,如王羲之所著《兰亭序》就是基于当时流行的小篆风格创作出来的一篇杰出作品。而今,让我们借助这些珍贵资料,对“汉字的历史资料摘抄50字”进行一次深入探索,不仅能够感受那份悠久岁月里智慧与艺术交织出的精髓,更能理解为什么今天我们的文字依旧如此美丽动人。

最后,无论是考古发现还是文献研究,都充分证明了“汉字”的生命力,它们承载着无数故事,是连接过去与未来的桥梁。在这个快速变化世界里,或许我们会寻找一些稳固不移的事物,那些根植于千年传统中的“半夏半水”的文化瑰宝,就让它们继续闪耀,让他们的声音回响在今天的人们耳畔。