在漫长的历史长河中,汉字从其诞生之初的简约状态逐渐演变成我们今天所见的复杂和丰富多彩的书写系统。这个过程涉及到无数次文字、符号和书写方式的变化,这些变化不仅反映了时代发展的脉搏,也体现了一种文化传承与创新相结合的智慧。

首先,我们要谈的是古代汉字是如何一步步地形成并普及开来的。据史料记载,甲骨文是最早使用于商朝时期的一种文字,它以卜骨上刻画出来的小型图形来记录神话故事、天象预测等内容。这一阶段中的文字虽然繁杂,但已经显露出一种特殊的人类语言表达形式——符号体系。在随后的周朝时期,这些符号逐渐简化,并且开始用于行政管理和日常生活,如《尚书》中的“籀”就是这样的一个阶段。

到了春秋战国时期,由于各国之间频繁交往交流,对文字的一致性要求越来越高,因此出现了大量简化而又标准化的手笔如隶书。隶书由于其清晰易读,不仅推广至整个中国,还影响到了日本和韩国等东亚国家,使得这些地区也能理解并使用中文文献。这一阶段标志着汉字开始成为一种能够跨越地域和民族界限进行沟通的大型文化符号。

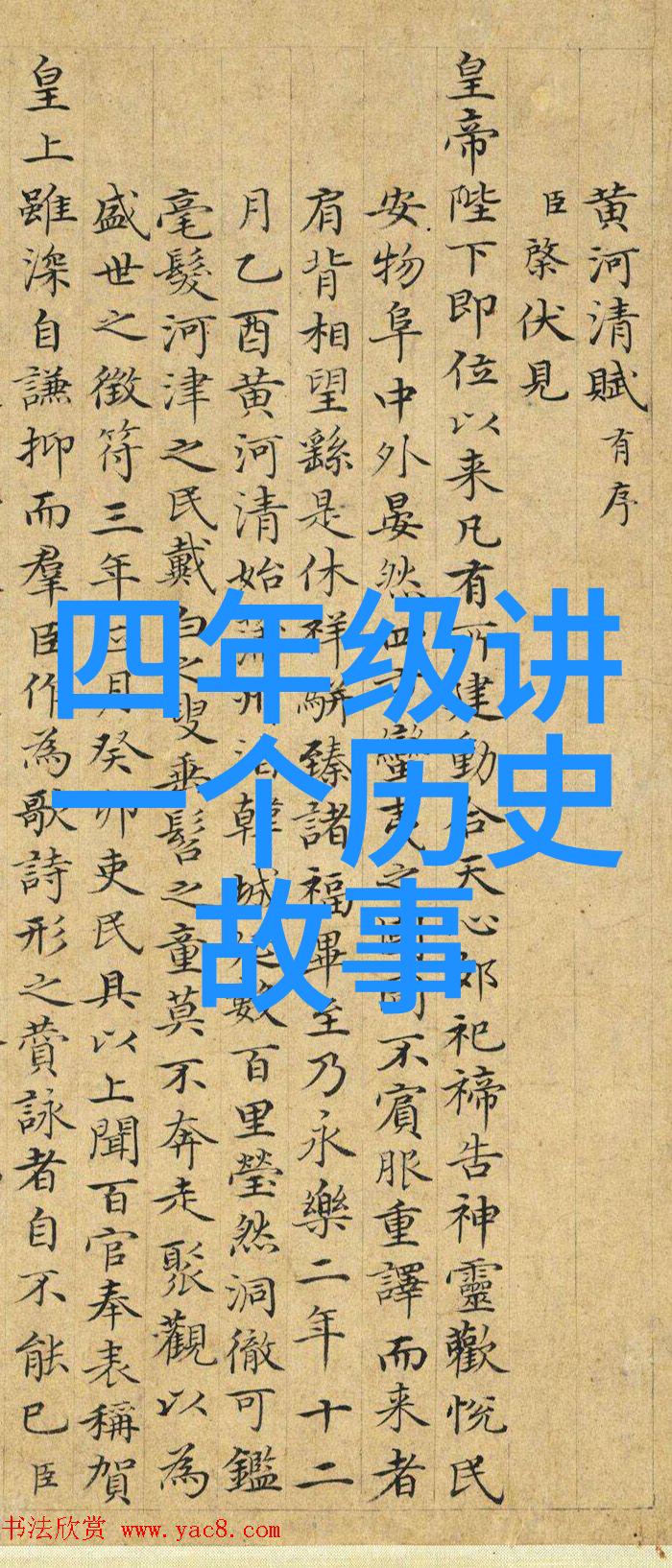

秦始皇统一六国后,为确保中央集权政权下命令能够迅速有效地传达给全国人民,便将各种地方风俗习惯统一为法令制定了一套新的正楷铭文,即今称之为“小篆”。小篆不但美观,而且结构严谨,是中华民族文化发展史上的重要里程碑之一。它对后世产生深远影响,从事实上奠定了我国现代楷书基础。

然而,这个过程并不平滑。在魏晋南北朝时期,一系列社会动荡使得政治中心转移,而文学艺术兴起则促使人们对于美学追求更加注重,使得文人墨客对于手迹审美更有自己独到的品味。在这种背景下出现了飞白、草体等新颖的手笔,以至于有些时候即便同样是指挥官们下达的一道命令,在不同的官方机构中可能会用不同的笔法来记录下来。

唐宋时期,大量诗歌文学作品涌现,为普通百姓提供了解释古籍文章意义与趣味的地方。而此同时,又因为佛教入华,其特有的绘画艺术以及印刷技术也对日常生活中使用汉字造成了一定的影响,使得当时的人们可以更方便地阅读更多不同来源的地理、历史资料。此外,宗教活动需要大量装饰性的材料,因此在这段时间内,一些原本只作为装饰用的花纹图案被融入到日常生活中的设计中去,同时也进一步丰富了已有的字符库。

明清两代,是中国封建社会最后两个主要王朝期间,他们试图通过规范教育政策,将公务员考试制度(科举)作为选拔人才的一个重要途径,以此强调标准化的问题意识。不过,由于这一策略本身就伴随着某种程度上的僵化,所以尽管一些试图恢复或创造出新的标准(如康熙帝推行过的一批新的字母),但是这些努力都未能彻底改变整个人口对于既有知识体系的依赖性,并因此没有真正改变整个社会认知模式的事实存在感;另外,有许多地方还因受到民间流行文化力量所驱动,如民间戏曲剧本、家谱录谱等,都有自己的独特形式,不一定完全遵循官方规定好的格式或风格。

到了近现代,与西方世界接触增多之后,我国学习西方语言学理论,特别是在20世纪初叶以后,当我们的教育水平提高,以及科学技术进步速度加快的时候,我们才认识到必须要建立一个符合现代通信需求,更适合机器处理识别的大型数据集系统。这就是现在我们所说的“通用拼音方案”,它将曾经那些由地域甚至家族决定的小众词汇纳入大众语境之内,让它们变得更加容易被计算机程序识别,从而实现信息共享与扩散效率最大化,最终帮助构成了现在全球范围内流通广泛且稳定的网络环境下的中文输入输出工具,可以说这是我们目前以电脑设备为主导工作办公环境下必不可少的一个工具,它也是很好地证明了解决问题能力面向解决方案方法论探索技巧实际应用效果非常明显尤其是在当今数字经济时代背景下的有效利用方式选择执行功能展现真实可信度极高,那么关于这点具体细节描述如下:

总结来说,在经历了千年的洗礼之后,现代汉字已经是一个经过无数次改革精炼而成的心灵宝库,它不仅承载着过去几千年人类智慧积累的心血,更是未来科技革新进步前沿指路灯笼。不管是在纸质媒介还是数字屏幕上,每个组成部分都是历史沉淀与创新精神共同孕育出的产物,无疑让每一次点击键盘,就像翻开一页厚重年代久远的情感回忆一样令人心潮澎湃,也让我们充满期待,对未来可能发生什么样的变化保持开放的心态去迎接挑战。