万里长城的历史沿革是什么?

在中国古代,为了抵御不断侵扰的外敌和游牧部落,历经数千年的发展,逐渐形成了世界上最长、最壮观的人工防御工程——万里长城。从秦始皇统一六国后开始修建至明朝末年,这座雄伟的石墙延伸了近7,000公里,从山西到辽宁,再到甘肃和新疆,是人类建筑史上的巨大奇迹。

它是如何被建设起来的?

要了解万里长城的建设过程,我们需要回溯到秦朝时期。当时秦始皇为了巩固中央集权与统一天下,他命令将各个地区间连接起来,以防止边境地区独立或者受到外界威胁。在那段时间内,采用强制劳动力的方式进行了大量筑城工作。由于当时技术手段有限,加之缺乏足够的人力物资,使得整个工程进展缓慢,但依然留下了一批坚固而有特色的军事堡垒。

随着时间推移,由于战争、自然灾害等多种因素影响,一些部分遭到了破坏或改造。而在汉朝后期,因为战乱频发,不少原有的军事设施被拆除或弃用,只剩下一些重要据点继续维护。直到唐朝以后,由于对内争战连绵不绝,对外又面临突厥、蒙古等民族入侵,这才重新加强了边境防务,并且开始修建新的关隘和碉堡。

它代表了什么样的文化象征?

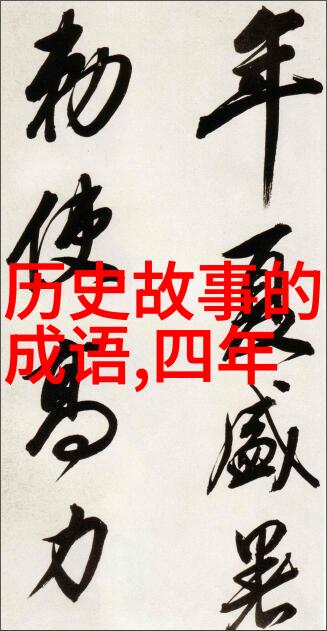

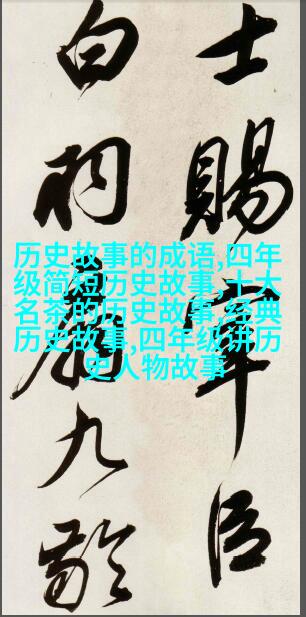

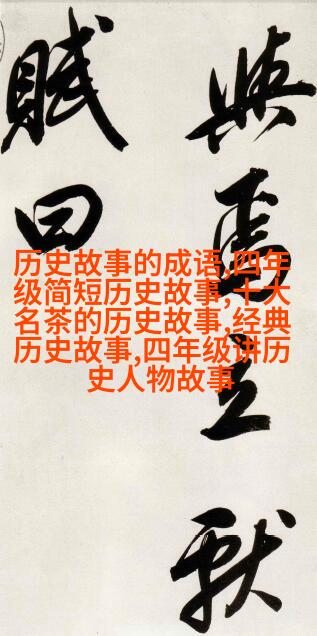

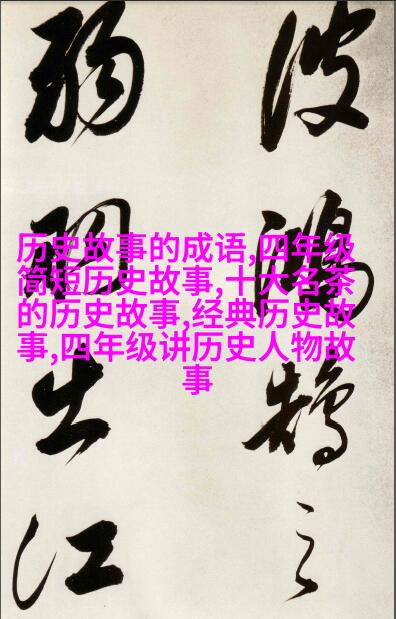

除了作为一种实用的军事防御措施之外,万里长城也成为了中国文化的一个重要组成部分。在传统文学作品中,如诗歌、小说中常常提及这道壮丽的大墙,它不仅体现出中华民族对抗自然与外来威胁的一种精神状态,也成为展示国家力量与文明程度的手段之一。此外,在艺术创作中,如油画、雕塑等形式也多次以此为题材,让更多人通过视觉享受其宏伟景象。

然而,在现代社会,无论是旅游业还是教育领域,都越来越重视对这项历史遗产的保护与研究。这包括收集并整理《万里长城信息资料》,使更多人能够深入了解这片土地上的故事,以及这一区域所承载的情感和智慧。

它面临着哪些挑战?

尽管如此,即便是在现代社会,也存在许多挑战。首先是环境问题,比如沙漠化导致的地质变化给结构造成压力;其次是过度旅游带来的破坏,以及日益增长的人口对于资源分配引起的问题;最后,还有一系列考古学家面临的问题,如如何平衡开发与保护两者之间难以协调的事情。

总结来说,无论从历史背景还是文化意义上看,万里长城都是一个令人敬佩且值得我们深思的地方。不仅是一个简单的地理标志,更是一条穿越时代流转的心灵线索,同时也是我们学习过去并思考未来的一座桥梁。