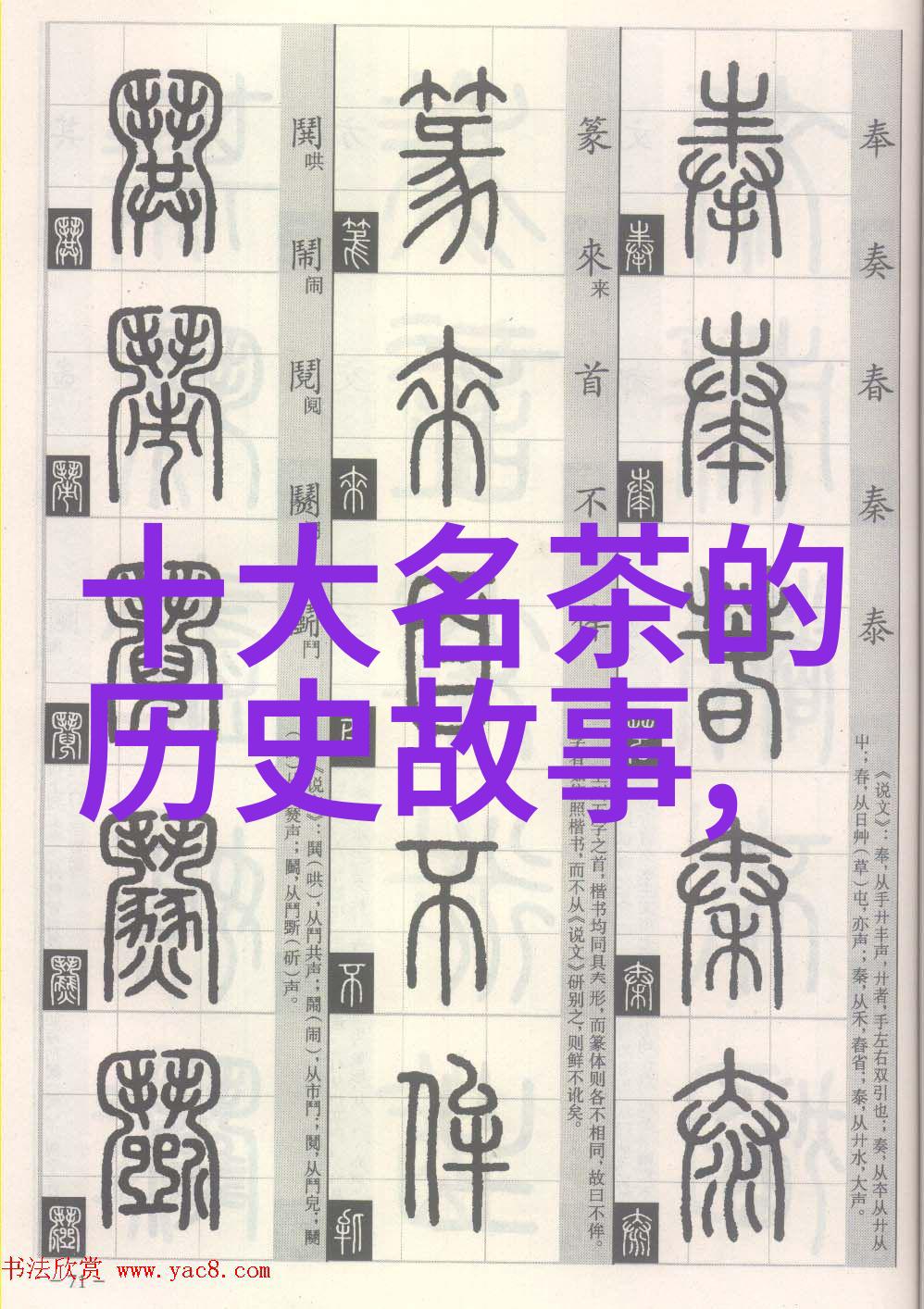

在漫长的历史长河中,汉字书写法经历了从简到繁、再到简的变化,这一过程反映了中华文化的发展和社会变迁。不同的朝代,不同的地理位置,不同的政治环境,都对汉字书写法产生了一定的影响。

唐朝是中国文字学史上一个重要时期。在这个时期,书法艺术得到了极大的发展,楷书成为官方文言文的标准书体。《唐律疏议》中的“大篆”就是这一时期的一个典型代表,它以其规整严谨而受到后世推崇。

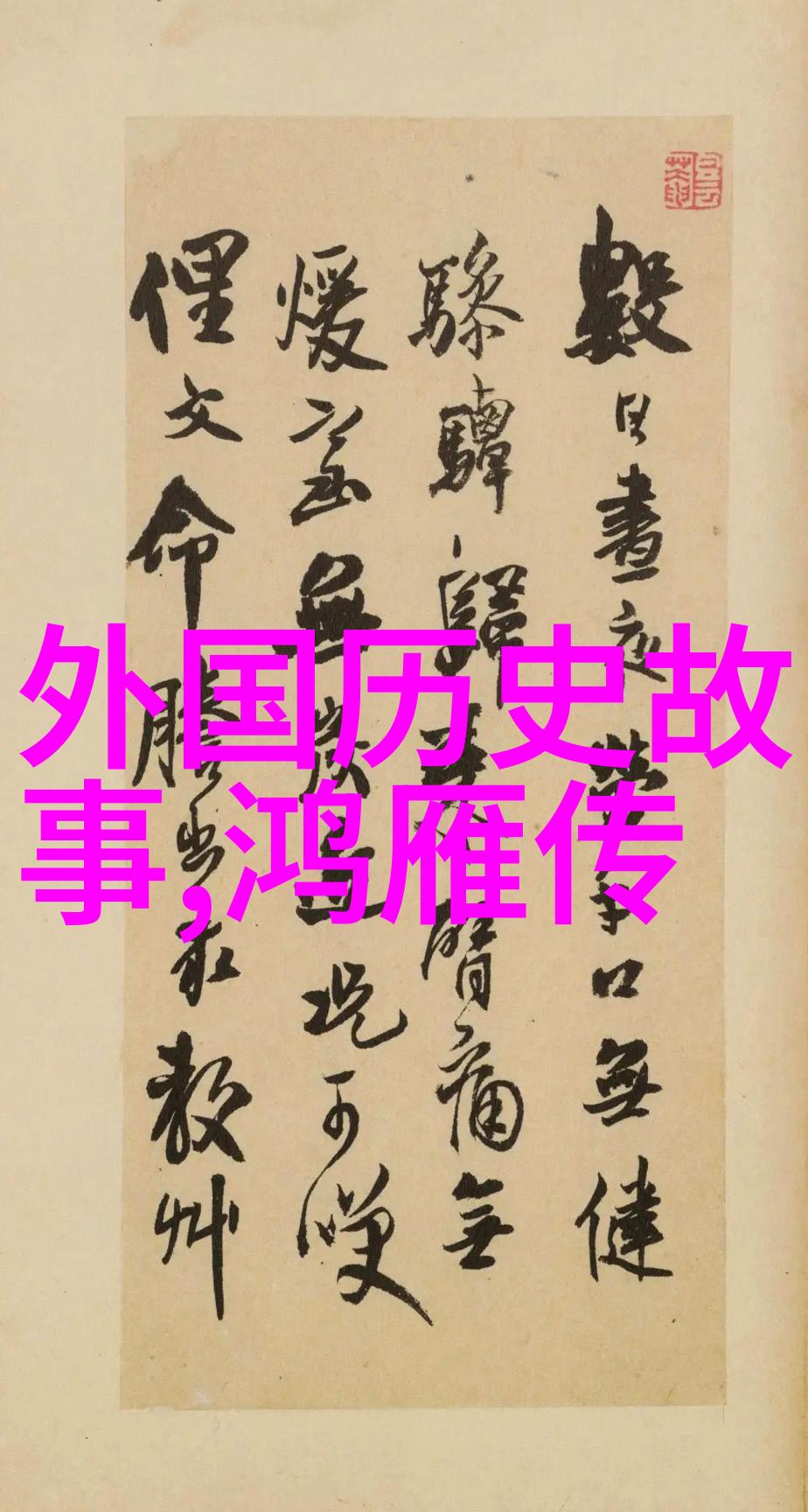

然而,在宋朝以后,由于经济实践和教育需要,人们开始倾向于使用更为便捷、快速的手写体——行书。这一时期出现了著名的小楷,如赵孟頫的小楷,以其精美细腻著称,但同时也逐渐形成了一种更加流畅自然的手迹风格。

明清两代,对于繁复和简洁之间又有所取舍。在这期间,一些官员提出了减省笔墨之策,以节约材料并提高效率。例如,《四库全書》的编辑者朱舜水就主张用小篆来替代古篆,因为他认为小篆既能保存古籍,又能使读者易于理解。

到了现代,我们可以看到随着科技进步和信息时代的来临,对传统汉字书写方式有一定的调整。虽然电脑打印技术让我们摆脱了手工刻制印刷品的一切不便,但对于学习中文的人来说,能够了解并掌握基本的手写能力仍然十分重要。这不仅因为它是一种文化遗产,也因为它能帮助人更好地理解文字背后的意义与情感表达。

关于汉字的历史资料简短20个字:源自甲骨文象形符号演变至今已万余年。

除了以上这些主要段落,还有许多其他方面值得探讨,比如不同地区间由于语言差异而形成的地方性文字系统,以及在封建社会中将民间通俗化多音字转化成官话规范化标准汉字等等。但无论如何,无论是在哪个朝代里,无论是何种原因导致改变,那些曾经被视为高雅或神圣存在的一切都最终融入到今天我们日常生活中不可或缺的一部分——我们的文字体系。如果没有那些先辈们辛勤的心血以及他们那独特而又丰富多彩的情感世界,我们现在所享有的阅读、沟通乃至思考本身都会变得难以想象。