一、引言

在中国近代史的长河中,文化大革命是一个极其重要而又具有争议性的时期。它不仅是一场政治运动,更是对中国传统文化和社会结构进行深刻变革的过程。本文旨在探讨这一事件背后隐藏的深层次社会变革,以及这些变化如何影响了中国的现代化进程。

二、背景与起因

1966年,毛泽东发动了文化大革命,以清除党内“反革命分子”,推翻“资本主义道路”的领导人为名,实际上却导致了国家机器崩溃和社会秩序瓦解。这一政策受到了广泛的批评,但也有人认为这是为了打破旧体制,实现共产主义理想的一种手段。

三、运动展开及其影响

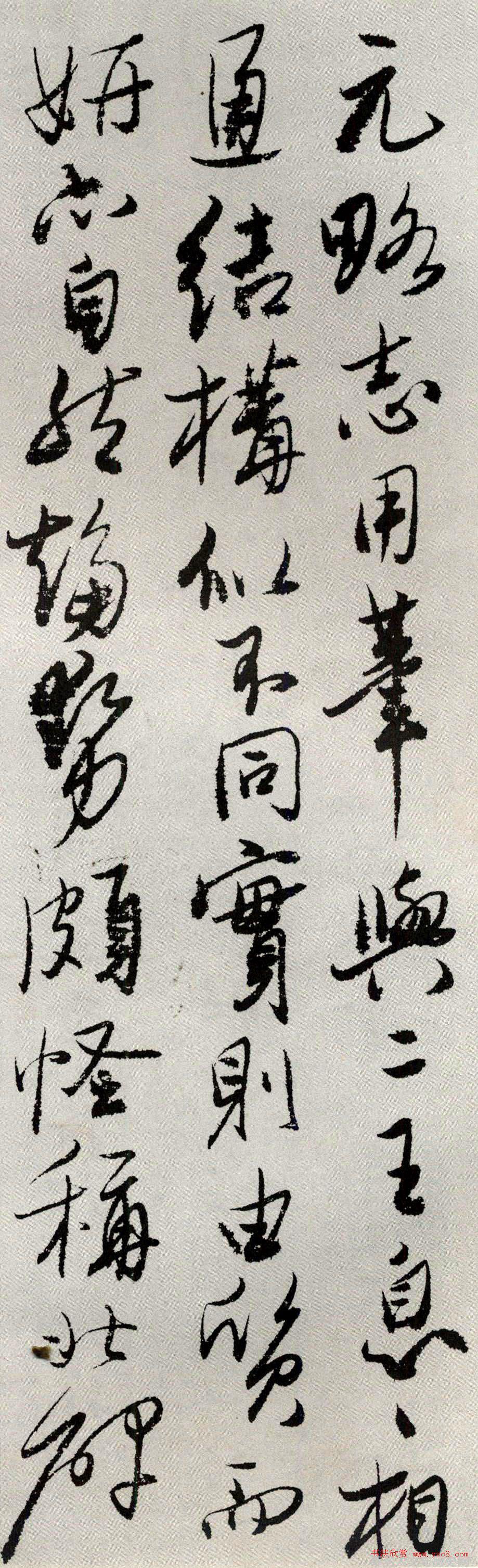

随着红卫兵组织起来,他们开始攻击学校、工厂和政府机构,将所谓的“资产阶级”分子赶出工作岗位。这种无政府状态迅速蔓延至整个城市,并且很快就以暴力冲突和破坏行为表现出来。这一过程中,对于传统知识体系(包括儒家思想)的摧毁,对于宗教信仰以及各种民间习俗的打压,都成为了这一时期特有的标志性事件。

四、经济面临挑战

由于这场运动导致了一系列生产停滞,国民经济遭到严重损害。农田被占用,大量农作物被征用用于造纸厂制造红色标志,这直接威胁到了粮食供应。而工业生产同样受阻,因为许多工厂都陷入停顿。此外,由于全国范围内的人员流动,一些关键行业如铁路运输系统也受到严重影响。

五、社会关系发生变化

随着红卫兵对既有权力结构进行颠覆,他们之间形成了一种新的等级制度,即根据他们参与程度不同划分为不同的等级。在这个过程中,不仅有正式职位上的权力转移,还出现了一种新型的小团体——派系斗争,这些小团体往往基于个人忠诚或地域背景而形成,并且常常互相残杀或互相排斥。

六、新生力量涌现

尽管如此,在混乱之中,也出现了一些新生的力量,比如来自下层群众的小组,他们试图通过自己的方式来改善生活条件,从事一些合作社项目或者建立一些自我管理的小规模企业。这些尝试虽然短暂但显示出了对于更平等公正社会制度可能性的探索。

七、中断与恢复:1976年10月9日胡耀邦遇刺案件及其意义

1976年10月9日胡耀邦遇刺案件,是中国历史上一个转折点。这不仅标志着毛时代结束,也意味着邓小平时代即将开始。在接下来的一系列改革开放措施下,中国逐渐走向市场化经济,同时也缓解了之前几十年的紧张局势,为国家稳定奠定基础。

八、高潮与低谷:从改革开放到今天看待文化大革命遗留问题

1980年代以来,无论是在政治领域还是经济建设方面,中国取得了巨大的进步。但是,对于那些经历过那段时间的人们来说,那个年代仍然是一个充满痛苦回忆的地方,而对于其他国家观察者来说,它则是一个关于集体疯狂与悲剧可能性的大教训。本文强调的是,即使在最艰难的情况下,当民族意识和共同目标被激发,就可能产生意想不到的心灵觉醒,并促使改变发生,最终走向更加繁荣昌盛的地步。